子どもが生まれた時や成長にともない、

「教育資金をどう準備しよう…」

という心配は、親として必ず通る道と言ってよいでしょう。

ところが先輩パパ・ママに聞いても、ネットで検索しても、いろんな意見や情報があって、何が自分たちに合っているのかわからなくなってしまいます。

多くの新米パパ・ママは、「子どもに保険はいらない」とまずは考えます。

そのうち周囲から「教育費はちゃんと準備しておいた方がいい」と言われ、そうだそうだと検討を始めます。

そういった新米パパ・ママに対し、先輩である親などが、子ども保険や学資保険を勧めると、「そうか、子どもにも保険が必要なのかな?」と考え始めます。

保険ショップを訪れると、子どもの医療保険も勧められ、わけがわからなくなってしまうのです。

これ、新米パパ・ママ「あるある」です。

子どもの保障と教育資金準備について、それぞれを分けてシンプルに考えていきましょう。

目次

子どもの保障を検討する前に知っておきたい公的制度

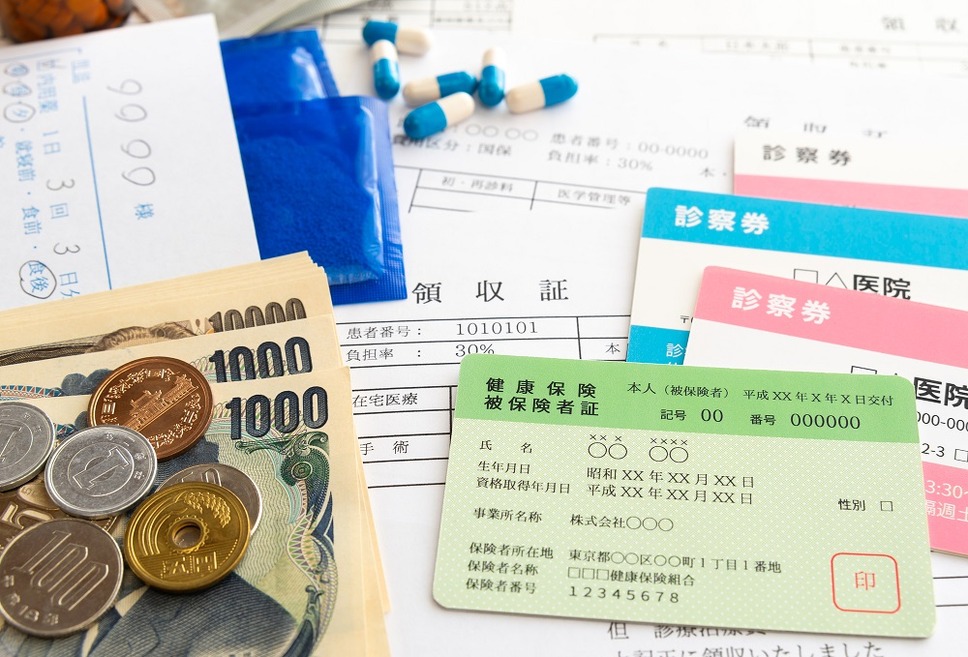

1. 公的医療保険

通院や入院をした時、窓口に保険証を提示しますね。

国民健康保険(組合)や健康保険(政府管掌、組合)などの保険証を病院の窓口に提示すると、小学校入学の年齢から70歳未満の人は、医療費の自己負担が3割であるのに対し、義務教育就学前のお子さんの自己負担分は2割です。

例えば、本来の医療費が1万円であった場合、

・保険証を持参し提示できないと、会計で1万円を請求されます。

・提示すると、一般の方は3割の3,000円を支払います。

・義務教育就学前のお子さんは、2,000円を支払います。

という具合です。

さらに一定以上の医療費負担をした場合は、高額療養費制度により自己負担額が抑えられます。

詳細はマネーの達人の「高額医療費制度」の記事を検索してみてくださいね。

わかりやすく解説してある記事がありますよ。

関連記事:医療保険に入る前に知りたい「高額療養費制度や傷病手当金」 自己負担の限度額や支給される条件を詳しく解説

また一部の健康保険組合では、医療費が一定額を超えたら組合が負担してくれる独自の「付加給付」を設けている場合もあります。

会社の健康保険組合に確認してみましょう。

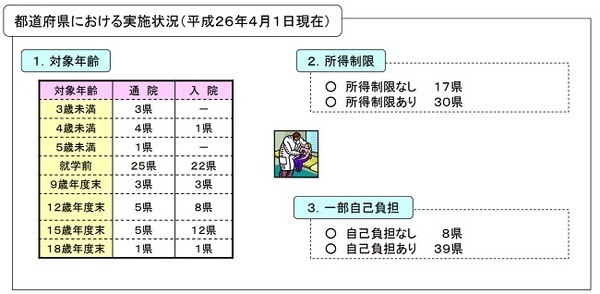

2. 医療費助成制度

小学校卒業までなど、お子様が一定年齢までにかかる入院や通院費の全額または一部を自治体が助成してくれる制度もあります。

助成の有無や内容はお住まいの地域によって異なります。

役所で確認してみてください。

子どもの保険は誰のため?

まず、死亡保障について考えましょう。

お子様に死亡保障は必要でしょうか?

お子さんが一家の稼ぎ頭である特殊なケースを除き、一般的には不要ですね。

では、子ども保険や学資保険はなぜ勧められるのでしょう?

子ども保険や学資保険は、誰が亡くなったりケガや病気をしたときに保険がおりるのかというと、被保険者であるお子さんです。

ですから死亡保障がいらないという意味では、子ども保険や学資保険は不要です。

ところが、これらの保険には続きがあります。

保険料を払っている契約者である保護者が亡くなった場合、一定の条件を満たせば、その後の保険料を支払わずして、お子さんがある年齢になった時にお金(給付金等)を受け取れます。

つまり、お子さんではなく保護者が亡くなっても、お子さんの教育費を準備できるという、ちょっと変わった保険なのです。

次に、医療保障について考えましょう。

お子様が病気で入院した時に、医療費負担をカバーするための医療保障は必要でしょうか?

病気よりむしろ誤飲、階段や段差等の転落など、ケガが心配なパパ・ママが多いのではないでしょうか。

そうであれば、損害保険会社(ナントカ海上とかナントカ火災、という社名)が取り扱う、ケガの補償に特化した(家族/交通)傷害保険や、ケガの補償に手厚い共済を検討するのも選択肢の1つです。

公的医療保険や助成制度があってもなお、病気による入通院の費用がご心配であれば、医療保険・共済を検討するか、子ども保険や学資保険に医療特約を付帯してもよいでしょう。

保障と貯蓄を両立させる共済もあります。

ところで、子ども保険や学資保険ではなく、純粋に保障と貯蓄を両立させる共済もあります。

例えば、「こくみん共済キッズタイプ」を含む全労済の共済の一部には、保障とは別に満期金を付けることができます。

「キッズタイプ」は、お子さんの医療保障のほか、他の方をケガさせたり物を傷つけてしまった場合に備える個人賠償責任保障がセットになっています。

つまり純粋にお子さんのための保障です。

加えて、中学、高校、大学入学準備資金として50万円または100万円の満期金を受け取れるオプションをセットできます。

ただし子ども保険や学資保険と異なり、契約者である保護者が亡くなっても、掛金を払わずして満期金を受け取るという制度はありません。

※保護者が亡くなったり重度障がいが残った場合、350万円(交通事故、不慮の事故等)の保障はあります。

まとめ

子ども保険や学資保険を入口に、子どもの保障と教育資金貯蓄について解説してまいりました。

保険や共済で教育資金を同時に準備するメリットもありますが、保障とセット以外の方法で貯蓄する手段もたくさんあります。

お子様のために、パパ・ママ、勉強頑張ってくださいね。(執筆者:古川 みほ)