目次

医療・介護関連の制度

健康寿命や平均寿命が年々最長更新する中、ここ数年、毎年のように医療・介護関連の制度が見直されています。

離れて暮らすご両親の介護費用や医療費用を負担しているという方も、「高額介護合算療養費制度」を活用できる可能性がありますので、確認してみましょう。

思っても見ない給付金額が期待できる場合もありますので、ぜひ知っておいてほしい制度です。

近年の高齢者医療・介護制度の改正

(1) 高齢者医療(70歳~74歳)の負担額の見直し

平成26年5月から窓口負担1割だったのが、平成26年4月2日以降70歳を迎えられた方から2割負担に見直されました。

(2) 入院時の食事代(1食分)

平成28年3月まで260円でしたが、平成28年4月から360円、平成30年4月から460円と、段階的に負担増となりました

(3) 後期高齢者医療制度(75歳以上)の軽減特例の見直し

所得割では、平成28年4月から5割軽減、平成29年4月から2割軽減、平成30年4月から軽減なしと、段階的に軽減が見直されました。

他の健康保険の被扶養者から後期高齢者医療の被保険者になった方に対して、均等割の軽減がありますが、段階的に

・ 平成28年4月から9割軽減

・ 平成29年4月から7割軽減

・ 平成30年4月から5割軽減

・ 平成31年4月から5割軽減

と軽減期間2年が設けられるなど、見直しが実施されています。

(4) 65 歳以上の介護サービス利用者負担額の見直し

平成30年8月から、「現役並みの所得者」の負担額が、1割もしくは2割から3割に引き上げられました。

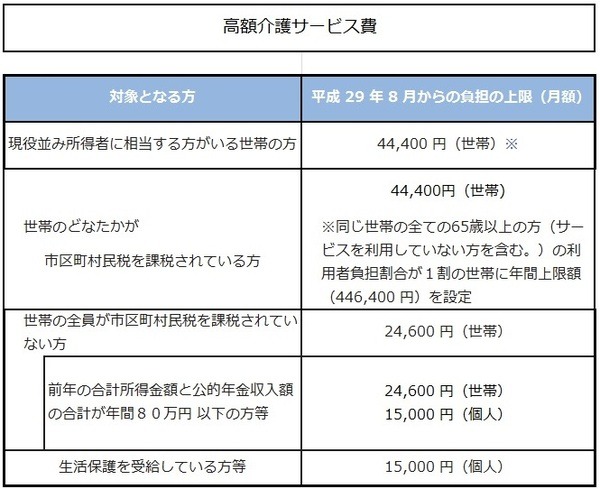

(5) 高額介護サービス費基準

平成29年8月から、「市県民税課税世帯」の月々の負担額の上限が3万7,200円から4万4,400円引き上げられました。

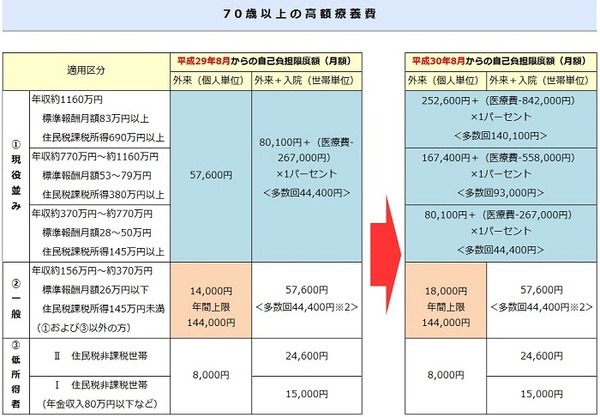

(6) 70歳以上の高額療養費制度の改正

平成29年8月から、「一般所得区分」の外来(個人)と世帯限度額の見直しと、「現役並み所得区分」の外来(個人)限度額が見直されました。

平成30年8月から「一般所得区分」の外来(個人)と世帯限度額の見直しと、「現役並み所得区分」の細分化、外来(個人)の負担限度額が廃止、世帯負担限度額の見直しがされました。

(7) 70歳以上の高額介護合算療養費制度の改正

平成30年8月から「現役並み所得区分」の細分化と負担限度額が引き上げられました。

以上のように、めまぐるしい改正となっていますが、2025年に向けてここまでしないと財政が追い付かないというのも、少子高齢化問題が深刻であると推察します。

今回は、8月から要件を満たせば申請できる「高額介護合算療養費制度」について解説します。

計算例も紹介していますので、参考にされてください。

「高額介護合算療養費制度」とは

「高額介護合算療養費制度」は、

ただし、総支給額が500円を超える場合に限ります。

「高額療養費制度」や「高額介護サービス費制度」が「月」単位で負担を軽減するのに対し、「高額介護合算療養費制度」は、こうした「月」単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。

医療保険では「高額介護合算療養費制度」、介護保険では「高額医療介護合算サービス費制度」といいます。(以下、「高額介護合算療養費制度」)

計算期間

8月1日~翌年7月31日の1年間

対象条件

(1) 医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者・健保など)の世帯に介護保険の受給者がいる。

(2) 高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が限度額プラス500円を超える

Q9.「世帯合算」では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでしょうか。

A9.自己負担額の合算は、同一の医療保険に加入する家族を単位として行われます(医療保険における「世帯」は、いわゆる一般のイメージの「世帯」(住民基本台帳上の世帯)の範囲とは異なります)。

例えば、会社で働く方やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。他方、共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入していれば、住所が同じでも合算の対象となりません。

また、あるご家庭に、健康保険の被保険者(例:45歳のサラリーマン)と後期高齢者医療制度の被保険者(例:80歳の高齢者)が同居されている場合、それぞれの医療費は合算の対象となりません。

引用:厚生労働省保険局

自己負担額として計算対象とならない費用

・医療保険の「高額療養費」、介護保険の「高額介護サービス費」の算定対象とならない費用(保険給付の対象とならない差額ベッド代や入院時の食費負担、福祉用具の購入費等は含みません。)

・「月」単位で支給される医療保険の「高額療養費」、介護保険の「高額介護サービス費」

「月」単位での軽減を受けて、なお負担額が大きい場合に請求します。

「高額療養費」とは

高額療養費は1か月(同じ月内)に医療機関に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が「高額療養費」として支給される制度です。

70歳以上の「高額療養費」の特徴は、70歳未満の場合、入院費用に対しての限度額だったのに対して、個人単位の外来費用や外来+入院の世帯単位で限度額を設けてあります。

「高額介護サービス費」とは?

介護サービスを利用する場合に月々の負担の上限額が設定されています。

1か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

「高額療養費」の介護版といったところでしょうか。

下記表を参考に、昨年8月1日から今年7月31日までの「高額介護合算療養費」を請求する場合を見てみましょう。(表は左の平成30年7月までを参照)

所得区分(70歳以上の高額療養費制度と共通)

1. 現役並み所得者

「現役並み所得者」は、同一世帯内の医療制度加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方です。

住民税課税所得が145万円以上でも次の条件に当てはまる方は申請によって「一般」の区分に変更できます。

・ 単独世帯(70歳以上の被保険者が1人、被扶養者がいない)の場合

「現役並み所得者」該当者の収入の合計金額が383万円未満である、

・ 家族世帯(70歳以上の被保険者が複数もしくは被扶養者がいる)の場合

被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満。

2. 一般

「一般」は、住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方です。

3. 住民税非課税世帯

「住民税非課税世帯」は、「Ⅱ住民税非課税世帯」と「Ⅰ住民税非課税世帯」があります。

・ Ⅱ住民税非課税世帯:同一世帯の全員が住民税非課税世帯の方

・ Ⅰ住民税非課税世帯:同一世帯の全員が住民税非課税世帯で、各所得が0円かつ公的年金収入額が80万円以下の世帯の方

関連記事:いざという時、どのくらい治療費の自己負担をするの? あなたの「高額療養費制度」における所得金額と区分を知っておこう

計算例

(1) 70歳~74歳の方の自己負担額にかかわる給付部分

45万円-56万円=-11万円… 支給なし

(2) 70歳~74歳の方の残る自己負担額と、70歳未満の方の自己負担額に係る給付部分

45万円+60万円(BとCの自己負担額の合計)-60万円=45万円

給付額は45万円で、45万円を医療保険・介護保険から案分して支給されます。

医療:45万円×65万円÷105万円=27万8,571.4=27万8,571円

介護A:45万円×40万円÷105万円×5万円÷40万円=2万1,428.5=2万1,429円

介護B:45万円×40万円÷105万円×35万円÷40万円=14万9,999.9=15万円

国保加入のA・B・Cが世帯合算できます。

3人合計で105万円の自己負担額でしたが、約43%給付されます。

(1) 給付部分

70万円-31万円=39万円

給付額は39万円となり、各保険者からの給付額は

医療A:39万円×30万円÷70万円=16万7142.8=16万7,143円

医療B:39万円×10万円÷70万円=5万5,714.2円=5万5,714円

介護A:39万円×10万円÷70万円=5万5,714.2円=5万5,714円

介護B:39万円×20万円÷70万円=11万1,428.5=11万1,429円

約56%給付されます。

「高額介護合算療養費制度」の申請方法

高額介護合算療養費制度の申請は、毎年7月31日(基準日)時点で加入している医療保険への申請します。

・ 国民健康保険および後期高齢者医療の場合… 市区町村の窓口

・ 協会けんぽや共済組合等などの場合… それぞれの健康保険組合など

所定の申請届けに必要事項を記入して提出しましょう。

申請に必要なもの

・医療保険被保険者証

・介護保険被保険者証

・印鑑

・預金通帳(※1)

・自己負担額証明書(※2、※3)

※1 被保険者本人名義の口座振替ですので、被保険者本人名義以外への口座振替を希望される方は、委任状が別途必要です。

※2 原則として「自己負担額証明書」は各市町村の担当窓口で交付を受ける必要があります。

ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人で、期間中に転居がなかった場合、「自己負担額証明書」は必要ありません。

※3 被保険者が死亡されている場合(申請後に死亡された場合も含む。)においては、相続人代表者からの誓約書が必要です。

申請時の注意点

1. 市区町村によっては、制度の対象となる人にお知らせが届く場合があります。

2. 期間途中で転居をした方や他の医療保険制度から国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入変更した方、また死亡した方のご家族にはお知らせが届かない場合があります。

3. 申請期限は、基準日(7月31日)の翌日から2年間です。

ただし、死亡の場合は、死亡日が基準日となり、申請期限はその翌日から2年間です。

4. 「高額介護合算費用」が支給されるまで、申請から1~2か月の余裕を見ておくとよいでしょう。

制度を賢く活用し、節約しましょう

改正は、国の対策として「いたしかたない」と理解できたとしても、負担増はやはり家計にとって厳しいです。

医療や介護の費用を抑えるには、制度を上手く利用しましょう。

幸い、今年のお盆休みは、平日なので行政機関に行きやすいですね。

家族に介護を利用されている方がいらっしゃる場合、医療費や介護サービス費の領収書などの整理から一緒にされてみてはいかがでしょうか。(執筆者:京極 佐和野)