2025年9月15日(月)は「敬老の日」。公的年金は社会全体で高齢者の生活を支える制度ですが、年金以外にも申請によって受け取れる給付金や支援制度は数多く存在します。

登録者数125万人超のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原由一氏が、65歳以上の年金受給者500名を対象に「年金以外で受け取れる給付金」についてのアンケート調査を実施しました。

調査概要

調査期間:2025年9月5日(金)

調査手法:インターネット調査

調査対象:全国の65歳以上の年金受給

有効回答数:500名

調査機関:Freeasy

『脱・税理士スガワラくん』調べ

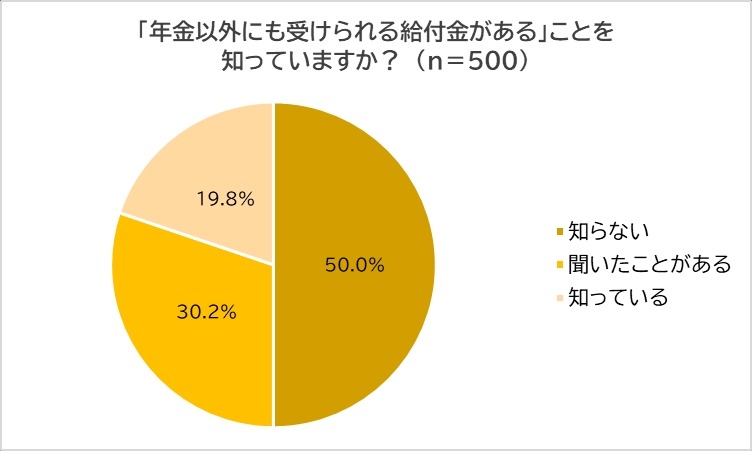

給付金制度の認知度はわずか2割、半数が「知らない」

「年金以外にも受けられる給付金があることを知っているか」と尋ねたところ、「知っている」と回答した人は19.8%にとどまりました。「聞いたことがある」とした人の30.2%を含めても半数で、残りの半数は「知らない」と回答しており、多くの年金受給者が給付金の存在自体を認識していない実態が判明しました。

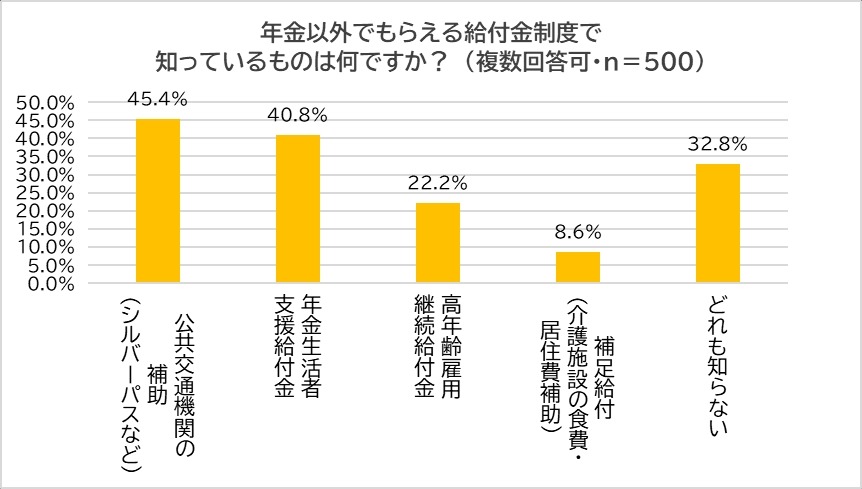

制度間で大きな認知度格差、3割は「どれも知らない」

具体的な制度の認知度を調べると、「公共交通機関の補助(シルバーパスなど)」(45.4%)と「年金生活者支援給付金」(40.8%)が比較的高い認知度を示しました。

しかし、「補足給付(介護施設の食費・居住費補助)」(8.6%)と「高年齢雇用継続給付金」(22.2%)は認知度が低く、制度間の情報格差が明らかになりました。また、「どれも知らない」と回答した人が32.8%にのぼり、情報を必要としている層に制度が届いていない現状が伺えます。

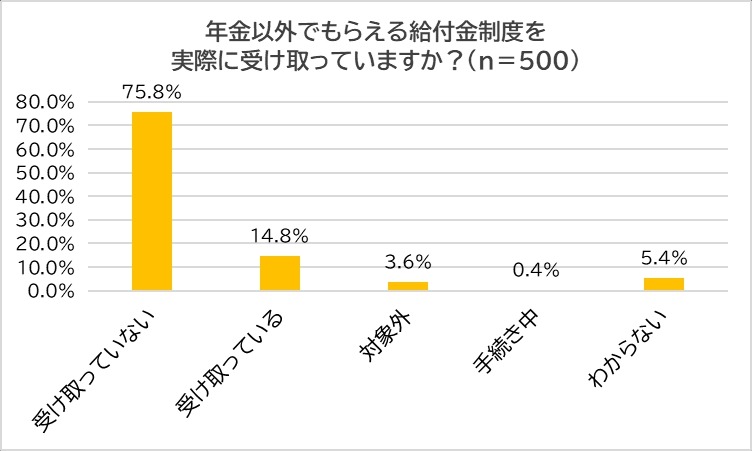

実際の受給率は1割超、4分の3が「受け取っていない」

「実際にこれらの給付金を受け取っているか」を尋ねたところ、14.8%にとどまり、75.8%が「受け取っていない」と答えました。申請手続き中は0.4%に過ぎず、制度があるにもかかわらず利用されていないことが読み取れます。

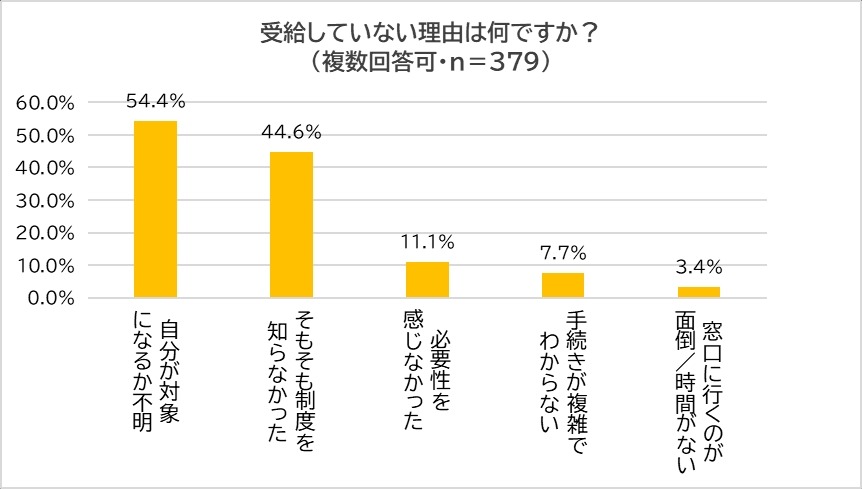

受け取っていない理由は「対象になるか不明」が最多

「受け取っていない」と回答した379名に理由を尋ねると、最も多かったのは「自分が対象になるか不明」(54.4%)、次いで「制度を知らなかった」(44.6%)でした。「必要性を感じなかった」や「手続きが複雑でわからない」と答えた人も一定数おり、情報不足と手続きのわかりにくさが主なハードルになっていることが推察されます。

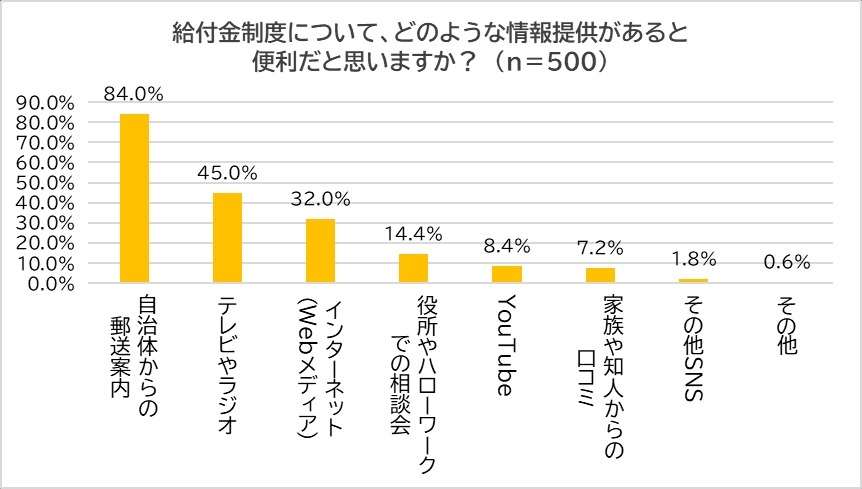

情報提供は「自治体からの郵送案内」が8割超で最多

「給付金制度について、どのような情報提供があれば便利だと思うか」と尋ねたところ、「自治体からの郵送案内」(84.0%)が圧倒的に多く、「テレビやラジオ」(45.0%)、「インターネット(Webメディア)」(32.0%)と続きました。

SNSやYouTubeなどの利用は1桁台にとどまり、高齢者世代には紙やテレビといった従来型の媒体による情報提供が有効であることが裏付けられました。

受け取り漏れが多い4つの給付金制度を紹介

今回の調査から、年金受給者のための給付金制度は、その存在が十分に知られておらず、「自分が対象者かどうか分からない」という不安が申請の大きなハードルになっていることが明らかになりました。

年金は基本的に65歳以上の方が受け取るものですが、それ以外にも申請すれば受け取れる給付金や制度があります。菅原由一氏は、これら年金以外の給付金のうち受け取り漏れが多いもの4つを紹介しています。

1. 年金生活者支援給付金

年金生活者を支援する給付金で、下記3つの要件に該当すれば、月額5,450円もらえます。

(1)65歳以上の年金受給者

(2)住民税非課税世帯

(3)前年の公的年金収入金額とその他の所得との合計額が約88万円以下

2. 補足給付

老人ホームなどの施設を利用する際の居住費や食費を補助してくれて、自己負担を一定額まで抑えられるという補足給付があり、下記2つの要件に該当すれば月額最大1万1,500円程度もらえる可能性があります。

(1)住民税非課税世帯

(2)単身者ならば貯金が1,000万円以下、ご夫婦ならばご夫婦の貯金の合計が2,000万円以下

3. 公共交通機関の補助

自治体によって公共交通機関の割引制度のルールが異なります。例えば、東京都は70歳以上の都民を対象に「シルバーパス」という割引制度があり、年額1,000円で都営バス・都営地下鉄・都電が乗り放題です。

4. 高年齢雇用継続給付金

60歳を超えて働き続けると、多くの場合、賃金が下がります。その賃金減少を補うため、60歳時点の賃金と比べて25%以上減少している人に、最大2年間支給される給付金です。支給額の計算は以下のとおりで、年間の上限は36万4,600円です。

・賃金が25%以上39%未満減少した場合→減少率に応じて段階的に支給

・賃金が39%以上減少した場合→現在の賃金の15%が支給

これらの給付金は、本来受けられるのに申請していないため、もらえていない人が多いようです。制度の内容は市区町村によって異なるため、必ず確認することが大切です。また、一部の制度は過去にさかのぼって申請できる場合もあります。申請先は役所やハローワークのため、まずはお住まいの役所に相談することが推奨されています。