市場調査会社ミンテルジャパンが発表したレポート『マネ活・ポイ活 ‐ 日本 ‐ 2025年』によると、経済不安を背景に海外の若年層は効率重視の資産形成志向を強めています。一方で、日本の消費者はマネ活・ポイ活への関心は高まっているものの、投資に対しては慎重な姿勢を維持していることが明らかになりました。

調査では、学生時代に新型コロナウイルス感染拡大による社会・経済の混乱を経験した若年層が将来への不安を抱き、経済的自立を強く意識していることが示されています。ドイツの18~24歳の過半数が「経済的安定」を最も懸念し、アメリカでは同年代の約7割が起業に関心を持つ結果でした。

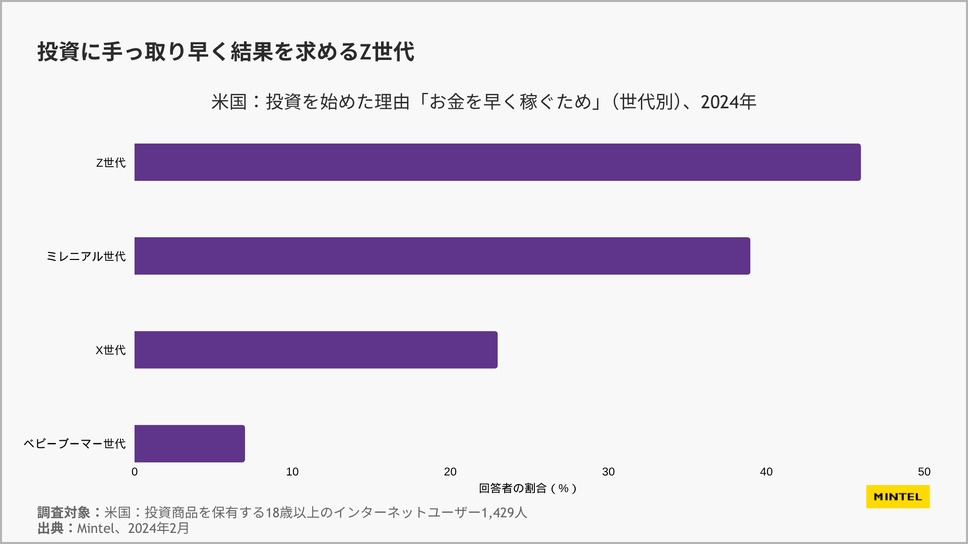

また、Z世代はオンラインで効率的に情報を収集し、投資を始める理由として「お金を早く稼ぐため」を挙げる割合が最も高いことが判明。テクノロジーの進化により、従来の銀行融資より手軽に資金を確保できるサービスが普及し、暗号資産やNFTなど新たな投資対象も若年層の注目を集めています。

調査対象: 米国:投資商品を保有する18歳以上のインターネットユーザー1,429人 出典: Mintel、2024年2月

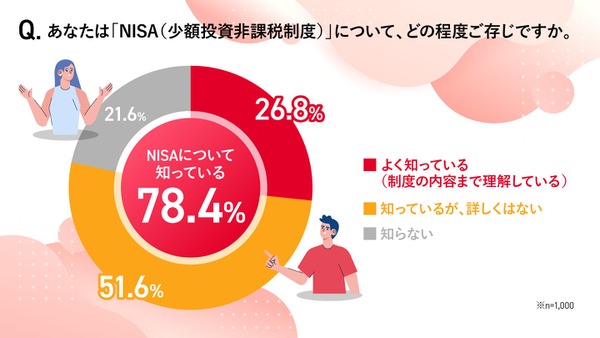

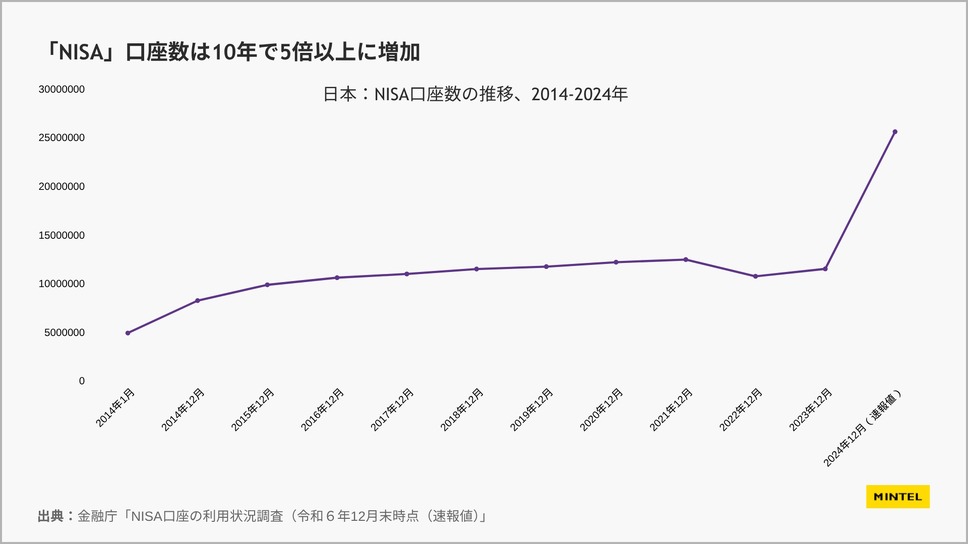

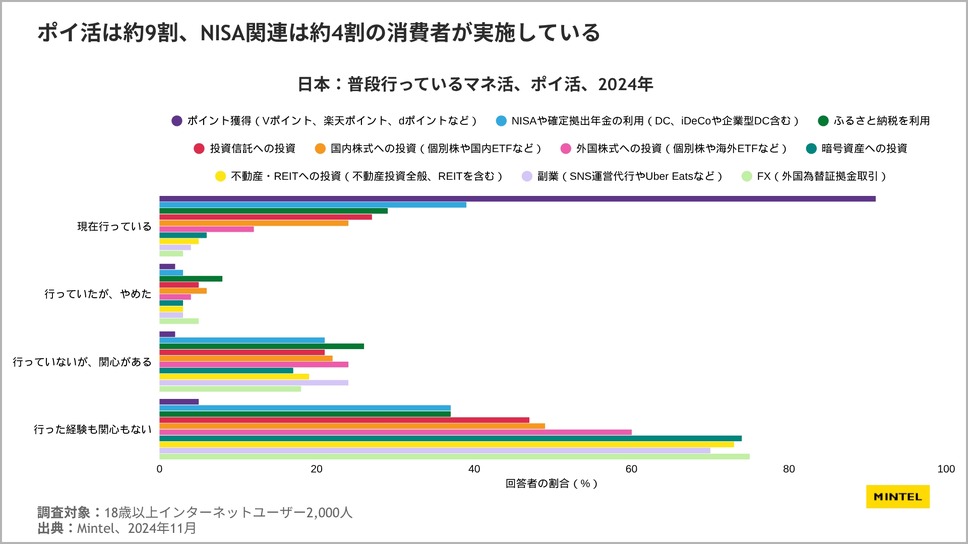

日本においても、老後2,000万円問題などの社会的課題を背景に資産運用への意識が高まっています。2024年末にはNISA口座数が2,560万口座を突破し、2014年開始時の5倍以上に増加しました。さらに、2025年3月末の時点で、政府が2027年までに目標としていた買い付け額56兆円を上回りました。しかし、ポイ活は9割が実践しているのに対し、NISAや確定拠出年金などのマネ活(投資・資産管理)を行う人は約4割です。経済的余裕のなさが投資行動のハードルとなっていることも指摘されました。

出典:金融庁「NISA口座の利用状況調査(令和6年12月末時点(速報値))」

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2,000人 出典:Mintel、2024年11月(1)

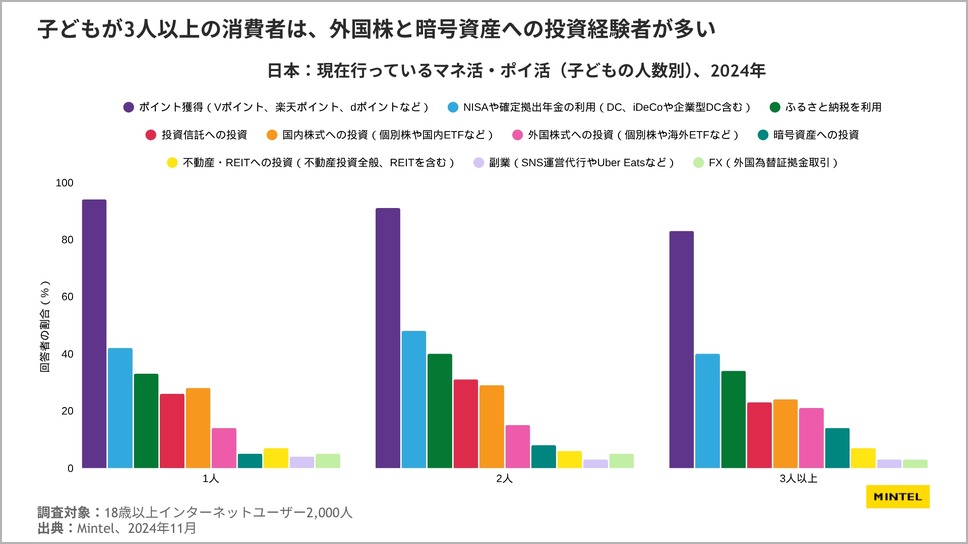

さらに、子どもの人数が増える家庭ではコスト削減や高リターンを狙う傾向が強く、3人以上の子どもを持つ家庭では外国株や暗号資産への投資率が高いことが明らかになりました。教育費や生活費の負担をカバーするため、リスクを取った資産運用を行う姿勢が見られます。

調査対象:18歳以上インターネットユーザー2,000人 出典: Mintel、2024年11月(2)

金融教育

金融教育の分野では、SMBCグループが「Minecraft」をベースにした教育ゲーム「クエスト・オブ・ファイナンス」を提供し、投資や詐欺などの金融知識をゲーム内で学べる取り組みを展開。また、ブロードマインドはカードゲーム形式の金融教育「ライフプロデュース」を提供し、子どもが人生のライフイベントを疑似体験しながらお金の使い方を学べる内容となっています。

これらの教育ゲームは、金融知識の習得の難しさを解消し、親子で学びながらマネ活を行う新たなトレンドとして期待されています。

調査の出典元

ミンテルジャパンレポート『マネ活・ポイ活 ‐ 日本 ‐ 2025年』

各グラフの出典は関連リンクを参照