「波乱の1年」予感させる年初の相場 日本郵政グループ3社の株式が、昨年11月4日に東京証券取引所1部に上場した。そして3社とも上場当日の前場に初値がつき、以下の通り3社全ての株式が公募価格を上回った。昨年8月に起きた中国

「どうせ医療保険に入るのなら、入院1日目からしっかり給付金が出る保険がいい」 「保険料が掛け捨てではなく、できたら元が取れる医療保険がいい」 等々と考える読者は少なくないのではないだろうか。 でも、冷静になってよく考えて

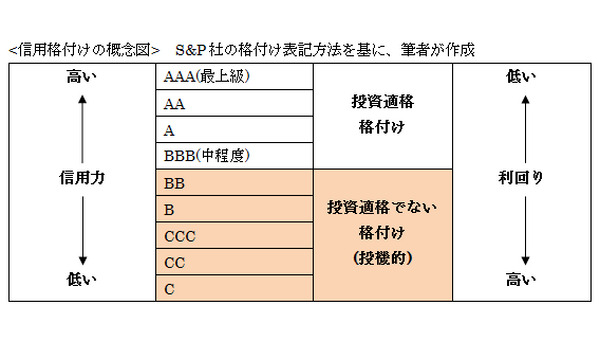

先日、50歳代女性の相談者から、「来年から金融商品に関する税制が変わるから、外国債券は今年中に売却した方がいいと証券会社の営業担当から聞きましたが、本当ですか?」と尋ねられた。 ご存知の読者もいるかもしれないが、2016

今は、日本人の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人はがんで死亡する時代です。医学の進歩や新しい治療法の開発で、がんは必ずしも死に直結する病気ではなくなってきている(※)といわれますが、それでも、もし自分自身ががんと診断さ

筆者は、昨年2月に以下のタイトルで教育資金準備に関するコラムを寄稿した。(「子どもが生まれたら、学資保険に加入!」はもう時代遅れ?) 幸いにも多くの読者にこのコラムを読んで頂き、そもそも教育資金準備はライフプランの中でど

国民全体にとって不信感・不安感の高い公的年金制度であるが、筆者は以下の様に考えている。 現行制度の維持は難しいが、公的年金制度自体は破綻しない 公的年金制度を維持するため、将来年金受給額が大きく減らされ、現役層が納め

今年も確定申告のシーズンが始まった。確定申告書提出期間は毎年2月中旬~3月中旬であるので、2月に入り所得税確定申告書の作成にそろそろ取り掛かろうか! という方々が私の周辺でも増えてきている。 ただし、「マネーの達人」

ご存知の通り、日本は実質ゼロ金利の状態が15年以上続いている。 ふりかえってみると、日本銀行が誘導する政策金利(ごく短期の銀行間の資金貸し借りの際に適用される金利)が事実上ゼロ金利となったのは1999年2月のことであ

2014年の投資環境を振り返る 2014年も残りあとわずかとなった。個人投資家の皆さんにとって、今年は様々な波乱要因があった1年だったのではないだろうか。シリア問題に端を発した中東での紛争、さらにはウクライナにロシアが

![30代女性の離婚相談の実例[マンション、再婚に伴う養育費の見直し編] 画像](/imgs/p/_HTkEULaQ3fRwJ6dokSY3LfTiN6M3dzb2tnY/2801.jpg)

「30代女性」からの相談のうち、特に最近、増えている「生命保険」、「マンション」、「再婚に伴う養育費の見直し」について生の実例をご紹介したいと思います。前回の「生命保険編」に続き、今回は「マンション」、「再婚に伴う養育

相続税法の改正で、平成27年1月から発生する相続から、基礎控除額が大幅に引き下げられることは知っているだろうか? 要は、来年からはこれまでより相続税を申告・納税する人が増えることになりそうなのだ。 例えば、法定相続人

投資信託協会が発表した今年8月の投資信託概況によれば、設定から解約・償還額を指し引いた株式投信の資金動向は6,748億円程の流入超になったようだ。流入超は8か月連続であり、株式投信の純資産残高は70兆9,978億円と今

「保険不要論者」の書いたものを読むと何とも情けない気持ちになります。「保険は内容がよくわからないから、加入するのはよそう」といっている記事と「保険は結局、払い損になるので、安全確実な貯金にしましょう」といっている記事に

「約款を読みましょう」という記事(該当記事)の続編になりますが、今回は保険の申込手続きについてです。数多い書類の意味、署名や捺印、等、あれは一体どういうことをしているのか、皆さんは申込時に自分がしていることの意味をご存

「マネーの達人」の読者であれば、住宅取得&ローンによる借入や、教育資金準備、そして資産運用、さらには老後生活資金等について、これまでに何度か考えたり、プラン作成を試みたりした人は多いのではないだろうか。 どのテーマに

実は、筆者自らも株主優待投資を実践している。株主優待狙いの銘柄選びのポイントを解説しよう。 株主優待狙いの銘柄選びのポイント まず、株主優待は、どんなに魅力的で、金額換算した実質的な優待利回りが高くても、自分がもらっ

以前、本サイトのコラムにて、筆者は教育費準備のための資金運用先として、個人向け国債(10年物変動金利)をお勧めした。お子さんの学資を準備するという性格上、原則リスクを避けた投資対象として個人向け国債の安全性とインフレ対

消費税8%への増税がいよいよ秒読み段階に入った。4月からの増税前に、日用品を買いだめしたり、冷蔵庫やエアコン等の耐久消費財を駆け込みで購入したりした読者は少なくないであろう。 まだまだ先行き不透明な経済情勢の中、少し

今年2月に、筆者の相談依頼者Kさんのお母様が亡くなられました。享年80歳代後半とのこと。お母様が残された主な財産は、お住まいの土地・家屋、そして金融資産として預貯金およそ800万円と、投資信託(国内公募投信のみで複数銘

学資保険は、教育費のための貯蓄方法として本当に有利なのか? 「学資保険は、払い込んだ保険料総額より、受け取る満期金が少なくなる、すなわち元本割れだから損だ…」といったコメントを、近年、ネット上やマネー雑誌等で見かけるこ

読者の中で自動車ユーザーであれば、すでに周知のことと思われるが、自動車保険の等級別料率が、平成24年10月より改定がされた。ただ、損害保険会社により、改定の実施開始時期はまちまちであり、大手損保が平成24年10月1日に

足もとで、新興国経済の成長鈍化が目立ってきている。IMF・国際通貨基金は今年7月、2013年の新興国の経済成長率が5.0%程度まで低下すると予測している。もちろん米国・欧州・日本等の先進国に比べたら、依然高成長である

第23回参院選で自民党が圧勝、衆参のねじれが解消し、向こう3年間は大きな国政選挙が予定されていないため、いよいよアベノミクスの真価である成長戦略の行方が焦点となってきています。 成長戦略と規制緩和は表裏一体ですが

契約者貸付制度って何? 葬儀費用や家族の生活費、子供の教育費など、目的を持って加入する人がほとんど。しかし、保険料を納めている間にも、急にお金が必要になることがありますよね。 たとえば、子供の部活遠征費用、思いが

預金、貯金、定期預金、外貨預金、株式、債券、株式投資信託、債券投資信託、MMF、REIT、ETF、自動車ローン、住宅ローン、教育ローン、奨学金、キャッシング、クレジット、カードローン、終身保険、医療保険、がん保険、学

当方のFP事務所がお受けする相談テーマの中で、住宅取得や住宅ローンに関するものは、資産運用に次いで多い。やはり一般の生活者(現役世代のファミリー層)にとって、住宅取得は生涯のライフイベントの中で、最大の買い物だからで

ご家庭の大きな支出のひとつとして教育資金があります。昨年の政権交代により、金融緩和を打ち立てた政府や日銀ですが、この金融緩和によって教育費の準備の方法も今まで以上に考えなくてはならなくなりました。 何故かとい

株式市場以上に大盛況の不動産市況 アベノミクス効果により、不動産市況は株式市場以上に大盛況である。上場不動産投資信託いわゆるJ-REITのみならず、私募ファンドによる不動産投資が活発になっているという報道を最近見聞き

学資保険で「全期前納」するメリットと注意点 通常、「学資保険」と呼ばれる商品は、大学の初年度もしくは次年度分までの学資を確保するために、親を契約者、被保険者を子供(0歳から7歳 ぐらいまで)とする、生死混合保険である

大学卒業後も子供にお金がかかる 人生の3大出費と呼ばれているものがあります。「住宅」「教育」「老後」です。 特に「教育」については、今までは子供が大学を卒業するまでと言われてきましたが、ここ最近、子供が大学卒業後

マイケル・ジャクソン、ニコラス・ケイジ、マイク・タイソン、小室哲哉、加山雄三、藤田まこと・・・この方々は、いずれも超が付くほどの有名人で、いわゆる「セレブ」の方々ですが、実は共通するのは膨大な借金を背負ったということ

4月以降、貯蓄タイプの保険の保険料が値上げされます。背景にあるのは、金融庁が示している「標準利率」の4月からの引き下げ。保険会社は、この「標準利率」をにらみながら、自社の商品の「予定利率」を決定するのです。 「予

2013年4月に生命保険料は、値上がりするって本当? 生命保険料が高くなるのは本当のことです、ただし、全部の生命保険が値上がりするわけではありません。全く値上がりしない保険商品もあれば、4月以降現在より10%程度

毎日見かける「アベノミクス」 その背景と実態 「アベノミクス」という言葉を、連日新聞・ニュース・ネットで見かけることが多くなった。むしろ、なんらかのメディア上で、毎日のようにアベノミクスに関する記事・ニュースに出くわ