※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

所得税や贈与税は、確定申告期間が設けられていますので、申告書の提出時期はどなたも同じです。 それに対し相続税の申告期限は、相続の開始があつたことを知った日の翌日から10か月以内と定められているため、相続税の申告書を提出す

父が亡くなり、相続人が、長男、長女、次女の3人でした。 まとまれば、すべて解決か 長男が、父の相続の遺産分割案として 「長女、次女、に各々500万円を渡すから、分割協議書に印を押してくれ」 と話しました。 父親の預金がほ

相続税は平成27年に大幅な増税が行われましたし、最近も消費税が増税するなど、税負担が軽くなる雰囲気はありません。 また生前贈与を活用した相続税対策は、将来的に利用できなくなる可能性が出てきましたので、今のうちから相続税対

会社員や学生の方は、確定申告をした経験が無い人も多いと思います。 しかし所得税の確定申告書の提出件数は年々増加しており、日本人の6人に1人は所得税の確定申告を行っている計算です。 本記事では、国税庁の「令和3年分の所得税

国民年金制度には+アルファの「付加年金」という制度があります。 国民年金から支給される老齢基礎年金は40年間漏れなく保険料を納めた場合、65歳からもらえる額は年額で約78万円です。 月額に換算すると、6万5,000円です

令和4年8月1日に、所得税基本通達の取扱い変更についての意見募集が開始されました。 所得税基本通達とは所得税の解釈について定めたもので、売上300万円以下の事業者は、事業所得ではなく雑所得で申告しなければいけない可能性が

2022年4月からの年金制度改革により、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給開始年齢を75歳まで繰り下げられるようになりました。 繰り下げ受給することにより受給する年金額を増やせるため、一見メリットが多いように感

マイナンバーカードの新規取得、健康保険証として利用するための申込み、公金受取口座の登録を行った方に、最大で2万円分のマイナポイントを付与するキャンペーンを、政府が実施しております。 キャンペーンは2022年6月30日から

インターネットが浸透し高齢者も含め誰もがデジタル資産を持っています。 本人に万が一のことが起これば、デジタル資産はデジタル遺品・遺産となります。 残された遺族に分かる様にしておかなければ、その対応で苦労することになります

税務調査を受けた際、調査担当者の指摘に納得できないときは、不服申し立てできる制度が存在します。 本記事では不服申し立てで納税者側が勝つ確率と、不服申し立ての結果に納得できなかった場合の対応方法を解説します。 不服申立制度

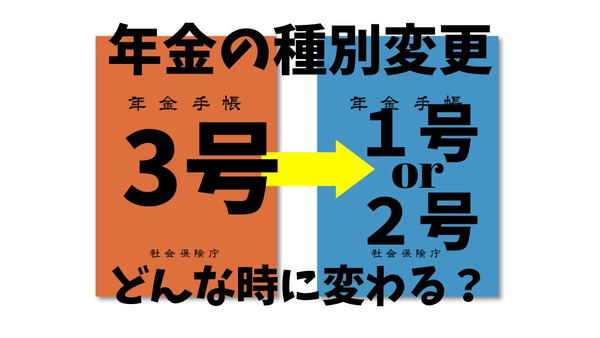

日本の公的年金の中に、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない国民年金があります。 国民年金の被保険者の種類は、 ・ 自営業者、学生、無職の方などの「第1号被保険者」 ・ 会社員、公務員

父親から相続した土地は、兄弟3人で3分の1ずつ共有。 「なんでこんな形で残したの?」 「土地はケーキみたいに、ナイフで切れるわけがないでしょ!」 銀行員として私が実際に対応した相続でのお話しで、このあとかなり紛糾します。

会社員(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣など)に対して課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いです。 (A) 給与所得 = 1~12月の間に勤務先から支払われた給与の合計額 – 給与所

贈与税には、2,000万円までの贈与財産が非課税になる「贈与税の配偶者控除(別名:おしどり贈与)」があります。 贈与税の配偶者控除は夫婦間でのみ利用できる特例制度ですので、適用する前に要件と注意点をご確認ください。 特例

老後の年金は原則として65歳から亡くなるまでもらうことができるものです。 しかし、「ねんきん定期便」や年金相談などで年金見込み額を見て「思ったより少ない」と感じられる方も少なくありません。 そのように感じられた方は傾向と

所得税の還付手続きについてはよく話題になりますが、自分や家族が所得税の還付対象者になるかを確認する方法はあまり知られていません。 そこで今回は、所得税の還付が見込まれるケースと、還付手続きをする際の注意点について解説しま

会社員などの厚生年金の被保険者の夫と離婚した場合、婚姻期間中に夫が支払っていた保険料の分の年金は、夫のものになってしまうのでしょうか? 婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金は、夫婦が共同で納付した年金として考えられ、

値上げ対策や家計の節約につながる、ふるさと納税。 キャンペーンと掛け合わせると、ふるさと納税をよりお得に利用できます。 今回は、8月21日(日)まで実施する「ふるさとチョイス×d払い」のキャンペーンを紹介。 この夏申し込

【この記事の最新更新日時2022年8月26日】 近年、利用者が増えているふるさと納税。 「収入が多くないと寄付できない」 「夫名義でやっているから必要ないかな」 などと感じて、共働きでも妻名義では活用されていないご家庭も

脱税は絶対にダメですし、元税務署職員の筆者としてもオススメすることはありません。 しかし知識として、脱税が成功するのに必要な期間は知っておくのも悪くないと思いますので、今回は贈与税の時効が成立するまでの期間について解説し

故人に子供がいれば、第一順位で、配偶者と子が相続人となります。 故人より先に子が亡くなり、その子(直系卑属)が相続人となります。 認知した子も、故人と養子縁組した子も同様です。 故人に子や孫等(直系卑属)が一人もいない時

年金制度は「強制的に加入せざるを得ない制度」と考えられていることが、少なくありません。 一般的には年齢等の要件に合致している場合、至極当然の話なのですが、自らの選択で(任意に)制度に加入するか否かを選択できる制度がありま

税務調査といえば「マルサ」を思い浮かべる人も多いかと思いますが、税務署が行う税務調査と、マルサ(国税局査察部)が行う査察調査は別物です。 今回は税務調査と査察調査の違いと、マルサの調査実績について解説します。 税務署の税

目指せ「女桐谷さん」第12弾は、ふるさと納税と株主優待を使い「トイレットペーパー代をタダにしたい!」野望をかなえる企画です。 ふるさと納税を基本としつつ、株主優待でもトイレットペーパー銘柄を少しずつ買い集めている筆者。

日本の公的年金の中に、病気やけがが原因で日常生活に著しい制限を受ける場合に、生活保障を行う「障害年金」があります。 障害年金の中には、国民年金の給付である「障害基礎年金」と、厚生年金の給付である「障害厚生年金」があり、加

身内の誰かが亡くなり相続税を申告する時は注意が必要です。 今はインターネットで調べると簡単に情報が手に入り、税務署に行けば税務署が無料で相談にものってくれるので、税理士等をつけずに申告をする方が多くなりました。 その一

令和4年分の路線価が令和4年7月1日に公開されました。 路線価は相続税・贈与税で土地を評価する際に用いますので、路線価の変動は納税額に直接影響してきます。 本記事では令和4年分の路線価の傾向と、路線価図の見方について解説

ふるさと納税をしていると「まだ寄附できるけれど何がいいかな?」と迷うことがあります。 わが家ではおやつ代の節約に返礼品を選んでいます。 定番のスナック菓子、贅沢スイーツ、アイスクリームなど豊富にあるので探しているのも楽し

税務署は、会社経営者や自営業者だけでなく、給与所得者に対して税務調査を実施することもあります。 調査を受ける確率は1%かもしれませんが、その僅かな確率に当たってしまうと余計な税金を支払うことになりますのでご注意ください。

人生で1度も税務調査を受けたことがない事業者の方もいれば、脱税していないのに、何度も税務調査を受けた経験のある事業者の方もいらっしゃいます。 税務調査の対象者になるかは、脱税の有無だけでなく、実は住んでいる(事務所が所在

気象庁でも「猛暑になる」と予測されている、2022年夏。 暑い日はひんやり冷たいアイスクリームで休憩しつつ、乗り切りましょう。 今回は、楽天ふるさと納税で申し込める、寄付金額1万円の「アイスクリーム返礼品」を5品紹介しま

日本の公的年金には1人1年金の原則があり、支給事由の異なる2つの年金の受給要件を満たしたとしても、支給事由の異なる2つの年金を両方受給することは原則できないことになっています。 例えば、 老齢基礎年金と老齢厚生年金 障害

年金を受給中の方でも、その金額が地域、年齢、世帯人数などで算出した最低生活費を下回っている時には、生活保護を受けられる場合があります。 そのため二つの制度は共存関係にあると思うのですが、ニュースサイトに掲載された年金に関

育児休業に入ると、多くの場合は給与が支払われませんので、雇用保険制度からの「育児休業給付金」をもらいながら生活することとなります。 今回は、育児休業給付金の申請について解説します。 育児休業給付金の対象者とは 原則として

贈与税には110万円の非課税控除がありますので、うまく活用することで贈与税を支払わずに財産を移動させることが可能です。 特例制度を適用すれば110万円を超える贈与でも非課税にできますが、贈与税の仕組みおよび特例制度の適用

7月1日から始まった夏のPayPay祭では、色々な場所でイベントが開催されていますが、とりわけおすすめしたいのがふるさと納税です。 今回は、Yahoo!ショッピングを経由した「さとふる」と「ふるなび」がお得です。 ふるさ