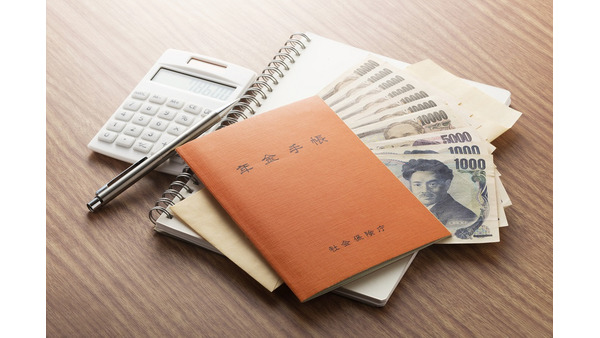

現行の年金制度は、とても複雑な制度でわかりにくくなっています。 厚生年金保険を掛けていた方が受給できる「老齢厚生年金」の中でも、一定の方が受給できる65歳前に支給されるもので「老齢厚生年金」があります。 65歳前に支給さ

障害年金 国民年金や厚生年金保険には、一定の障害状態になった場合に支給される「障害年金」があります。 この障害年金は原則として障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(「初診日」といいます。)に加入してい

「給与額によって再就職先を決める」 給与額も重要な労働条件ですので大切なことではないでしょうか。また、「自分のやりたいことを追求したい」というような観点で探すこともあるでしょう。 このように、どこに重点を置いて探すかでも

最近イクメンという言葉を少しずつですが、聞くようになってきました。国の方針としても男性の育児参加を促進しています。しかし、実情は男性の育児休業はなかなか取りづらい状況なのではないでしょうか。 そのような中、男性が育児休業

10月に入ると地域別最低賃金が改定されます。 しかし、現在、就業形態の多様化が進み所属している会社の地域と実際働いている地域が違う場合どのように最低賃金が適用されるかなどのような質問を受けることがあります。 どのように最

6月~7月にボーナスが支給されてから、会社を退職する人は多いのではないでしょうか。 「自分のやりたいことを追求したい」 「職場の人間関係で…」 「給与が安い」 離職理由もなど人それぞれだと思います。 そんな中、失業保険(

「有給休暇を取りたいけどアルバイトだから無いと言われました。」や「パートさんは正社員じゃないから、有給休暇は発生しないよね?」 という質問を受けることがあります。 しかし、アルバイトやパートタイマーでも、一定の要件を満た

【Q】 確定拠出年金の老齢給付金を60歳~69歳で受給しながら、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を70歳まで繰下げ請求はできますか。 【A】 確定拠出年金はと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、全く別の年金制

従業員の方は、病気やケガをして仕事ができなくなり会社を休むと、健康保険制度より生活保障のために「傷病手当金」が支給されます。 それでは、「役員」の場合でも、病気やケガのために働くことができず、その間、役員報酬が減額や支給

毎月、給与明細の内容を見ずに差引総支給額だけを確認している方が、多々いらっしゃると思います。 給与計算は、意外と複雑で間違いやすいので、しっかりと自分自身で給与明細の内容を見れることが大切です。今回は、その中でも控除され

自宅から会社まで毎日通勤をされている方が大多数だと思います。 その通勤途中で、「駅の階段から落ちて骨折した」や「自転車で通勤していたら、転んで大けがをした」など自分の身に降りかかるかもしれません。 しかし、労災保険では「

働いている方であれば、毎月、給与明細をもらっていると思います。差引総支給額だけを確認し、自分の銀行口座にその金額が入金されているか確認しているだけの方も、多々いらっしゃると思います。 給与計算は、意外と複雑で間違いやすい

会社を退職すると大勢の方は「失業保険(基本手当)」を受給されると思います。 しかし、「失業保険(基本手当)」を受給中の社会保険はどのようにされていますか。失業保険(基本手当)の給付額によっては、社会保険上の「扶養」から外

健康保険は、加入者(被保険者)本人のみならず加入者の家族は一定の要件を満たせば、「被扶養者」として健康保険から給付等を受けることができます。 どのような要件を満たせば「被扶養者」として認定をされるかご存知でしょうか。また

賞与が支給されて、何に使おうか考えられている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。 賞与の支給明細の支給額を見て一喜一憂されているかもしれませんが、賞与から控除されているものがいくつもあるのはご存知でしょうか。

2016年10月からパートタイマーなどの短時間労働者の方に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用の拡大が始まります。 現在、配偶者の社会保険上の被扶養者になっている方は一定の条件を満たすことにより、10月より社会

同時に複数の会社から給与などの報酬を受ける場合、いったいどういう取り扱いを行えばいいかわからないこともあると思います。 今回は複数の会社から給与などの報酬等を受ける場合の社会保険の取り扱いについて解説をしたいと思います。

「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料の計算方法は、以前の記事で紹介しました。 しかし、「保険料は毎月の給与によって変わるの?」、「保険料ってどうやって決定されるの?」と様々な疑問があると思います。そこで、今回は保険料の

病気やケガをして仕事ができなくなり会社を休むと、健康保険制度より生活保障のために「傷病手当金」が支給されます。 近年、メンタル等の不調により「傷病手当金」を受給している方が、会社を退職した方が良いのか、又は会社を退職せず

出産時や出産後など国などから様々な給付金により経済的に支援する制度がたくさんあります。 今回はその中でも、未熟児で生まれ一定条件を満たした場合に、市町村から入院費や治療費の補助が受けられる「未熟児養育医療制度」というもの

「遺族年金」はいろいろな種類のものがあり、いったい自分がどのもの該当しているのか判別しにくいかもしれません。 そして、「遺族年金」は、原則として亡くなった方の亡くなった時に掛けていた年金により変わりますので注意が必要です

遺族厚生年金には、一定要件を満たした「妻(寡婦)」に加算される「中高齢の寡婦加算」というものがあります。 今回はこの加算額をピックアップしてみたいと思います。 「中高齢の寡婦加算」とは 夫の亡くなった時に、子のない妻には

国民年金の保険料を掛けていた方が亡くなった場合、「遺族基礎年金(※1)」や「寡婦年金(※2)」が出ない遺族の方もいます。 その場合「死亡一時金」が支給されることがあります。 今回はその「死亡一時金」を取り上げたいと思いま

「寡婦年金」は、「遺族年金」の一種です。 「遺族基礎年金(※1)」は、「子」のいない「妻」は、「夫」が亡くなった場合は支給されません。 しかし、「夫」が国民年金の第1号被保険者(自営業をしている方など)だった場合、「寡婦

公的年金(国民年金や厚生年金保険)を掛けている方など(被保険者)が死亡したときに、残された遺族の方に対して支給される「遺族年金」というものがあります。 その中でも、今回は主にサラリーマンの方が加入している厚生年金保険にあ

公的年金(国民年金や厚生年金保険)を掛けている方など(被保険者)が死亡したときに、残された遺族の方に対して支給される「遺族年金」というものがあります。 その中でも、今回は「遺族基礎年金(国民年金)」についてピックアップし

出産や育児に関するものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。 前回までは、出産時や育児休業時の各給付金について取り上げてきましたが、今回は産休、出産、育休に関する法律を絡ませ、給付金がどの時期にどんな給付金が出るのか

出産や育児に関する社会保険制度から給付されるものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。 前回は、出産で会社を休んだ時に支給される「出産手当金」について取り上げましたが、今回は育児で会社を休んだ時に給付される「育児休業

出産や育児に関する社会保険制度から給付されるものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。 前回は、出産に関する保険給付の「出産育児一時金」について取り上げましたが、今回は「出産手当金」についてピックアップしたいと思いま

出産や育児に関する社会保険制度から給付されるものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。そこで、今回は、出産に関する保険給付の「出産育児一時金」をピックアップしたいと思います。 出産時に支給される一時金とは? 出産時に

健康保険制度には、病気やケガをして治療や療養に保険給付を受けるのが一般的ですが、実は死亡時にも健康保険制度より給付金が出る制度があります。 死亡時の給付金とは? 健康保険制度に加入している被保険者が亡くなった場合(仕事上

現在、年金と雇用保険で2種類、調整されるものがあります。 (1) 「老齢厚生年金と失業保険」が調整 (2) 「老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付」が調整 以前、(1)の「老齢厚生年金と失業保険」との調整を取り上げました※1

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。 それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります

現在、年金と雇用保険で2種類、調整されるものがあります。 (1) 「老齢厚生年金と失業保険」が調整 (2) 「老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付」が調整 今回はその中でも、「老齢厚生年金と失業保険」との調整を取り上げたいと

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります。

老齢厚生年金を受給している一定の要件を満たした人に、「加給年金」とう上乗せされて支給される年金があります。ひとことで言えば「家族手当」というイメージですが、もらえるには条件があります。 「加給年金」の加算条件 加給年金は