※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

年が明けてホッとしている今日この頃。しかし、『自営業者』、『副業している人』、『住宅購入した人』にとっては、気が重く感じるであろう《確定申告》のカウントダウンが始まっています。そこで、今回は「初めて確定申告する人に向け

税金の金額を少なくする計算要素の一つに社会保険料控除があります。社会保険料控除には国民健康保険、国民年金等があり、あなたの分や生計を一にする親族の分もあなたが支払えば控除の対象となります。 生計を一にするとは勤務や学

「終活」人気に伴って、遺言もずいぶん身近な存在になってきたように思います。 しかし「うちはもう、遺産分割の話し合いを家族ですませて、みんな納得しているから…。」そういう理由で、「遺言は必要ない?」とお考えの方もいらっ

年金の受給額を増やす「付加年金」とは 会社員ではない自営業者の方は国民年金に加入されていると思いますが、厚生年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)に比べて年金受給額が少なく、老後資金に不安を持っている方も多いと思います。年

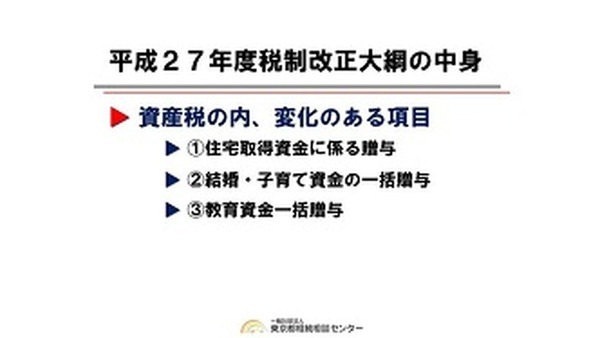

平成27年に入り、相続税が増税という事で巷を騒がせています。しかし、この相続税の増税に入る前に、相続税、贈与税等の資産税においては、実は、年末に与党(自民・公明)が平成27年度税制改正大綱というものが決定しており、年が

Q:当社は売れる見込みのない在庫が大量にあり、期末に評価損を計上したいと思っています。 しかし、税務上認められるには一定の要件があるそうですが、どのような場合に、評価損の計上が認められるのでしょうか? 解説 法人税法で

2015年1月から相続税の大きな改正が行われました。相続は税金も大きな問題ですが、相続税だけではなく円満な遺産分割が求められます。現実には複雑な人間関係が絡んでトラブルに発展する例も少なくありません。そこで今回は相続税

2015年も本格的に動き出しました。2014年を振り返る意味で、個人事業主の方は、そろそろ確定申告のことがちらちらとよぎります。 資料を整理したりして、少しずつ準備をすすめておられることと思います。その資料の中で「社

あけましておめでとうございます。2015年の目標と抱負は立てましたでしょうか。「新しいことをやってみたい」と考えた方もいらっしゃるかと思います。では、新しく個人事業を始めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

遂に平成27年の幕が開け、日本経済においても新たな1年の門出となりました。私の仕事である相続コンサルティングの世界でいえば、ご多分に漏れず、「相続大増税」の到来です。 相続税増税に関する勘違い タイトルを見ると、「遂

あけましておめでとうございます。今回は社会保険料控除について簡単にご説明したいと思います。「社会保険料」とは、健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料又は介護保険料などのこと

完治することが難しい、いわゆる「一生つきあっていく」病気等を患った時、多くの方は障害等級や障害者手帳はすぐに思いつくと思いますが、障害年金についてはいかがでしょうか。また同じ「障害」という言葉から、障害者手帳と障害年金

本年より、いよいよ相続税の増税が施行されました。50年に1度の大改正と呼ばれ、実務家の間では議論しつくされたような感慨がありますが、その細かな内容までは、一般にはまだ認知されていない部分もあるようです。 相続税は、納

2015年がスタートしましたが、2014年分の確定申告や還付申告を初めて行う人や久しぶりに行う方も多いのではないでしょうか? 確定申告書や還付申告書を記入する時には数多くの専門用語が登場し、分かりにくいといった方も多い

「医療費が10万円を超えないと医療費控除は受けられない」と思っていませんか? それは、半分正解、半分間違いです。 医療費控除は確定申告の中で最も身近なものですが、誤解も多い制度です。その中でも多い誤解が「医療費控除

Q:今年の 1 月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、地価が高い首都圏では不動産を相続 しただけで、相続税がかかる可能性があるとのことですが、これはどういった内容でしょう か? このほかに、今年から始まる改正にはどのよ

遂に平成27年が到来し、相続に関連する分野の方々にとっては大きなビジネスチャンスの幕開けと考えていらっしゃる方も多いようです。 ご存じの通り、平成27年以降に発生した相続については、従来に比べ相続税が増税となります。

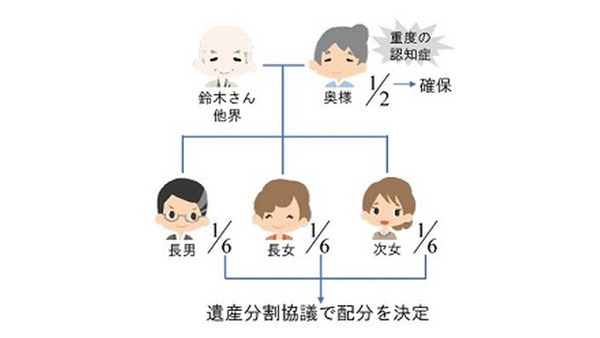

相続には、一次相続と二次相続があります。 一次相続:両親のうち、どちらか先に死亡した時の相続のこと 二次相続:後に、残された親が死亡した時の相続のこと 平成27年から相続税のかかる人が増えると想定されていますが、一次

いよいよ、来年1月1日から相続税の基礎控除減額による相続増税時代の幕開けです。東京や大阪などの大都市圏内においては、不動産は戸建住宅のみといった方達も相続税がかかってくると予想されています。 たまたま、何代にもわたっ

ふるさと納税の魅力は何と言っても特産品。各地方のグルメ商品や特産物をもらえるということで、事前予想以上にふるさと納税が活用されているようです。読者の方の中で、節税対策の一環としてふるさと納税を利用した方が少なくないので

Q:当社は12月決算の法人ですが、申告期限(2月末)より前の1月31日に本店を移転する予定です。この場合、法人税の申告書の提出先はどこになるのでしょうか? また、地方税の申告書の提出先は法人税の申告書の提出先と同じでいい

これまで4回にわたって、相続税対策についてお伝えしてきましたが、相続税対策で重要なことは、節税の部分だけでなく、それ以外の部分もしっかりとチェックすることです。 賃貸マンションを建てる、生命保険に加入する…本当に必要

年末になり、何かと仕事も忘年会も忙しいシーズンだと思いますが、もう一つ忘れてはいけない大きなイベントが、年末調整ですね。 会社から書類を渡されて「忙しいのに面倒だなあ」という印象があるかもしれませんが、実はお得だというこ

遺言書には一般に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は費用は安いし誰でも手軽に作成できるということで人気があります。ただ手軽であることの反面いくつかの注意点や落とし穴がありますので、ご説明したいと思いま

一方で「減税」もある! 改正相続税法の施行まであとわずか。増税、増税と大騒ぎしていますが、一方で減税になることもあります。 贈与税の税率構造が変わります。平成27年1月1日からの贈与は、一般贈与財産と特例贈与財産に分

いま、空き家の増加が問題となっています。平成25年の全国の空家件数は820万戸ともいわれ、その空家率は13.5%となり過去最高となりました。 この空き家となった理由には、当然ながら、いろいろな原因があります。売却に出

師走に入り、平成26年も残るところ、20日余りとなりました。消費税の増税は先送りになりましたが、年が明けると、ついに『相続税大増税』の到来です。 以前にも触れましたが、今般の相続税の増税は、「平成25度税制改正」と呼

「保険」と聞くと、交通事故時の車の修理代・治療費等に備えた自動車保険、病気・怪我・障害・お亡くなりになった時に支払われる生命保険など、皆さんが個々に加入される私的な保険が思い浮かぶと思います。 他方、恐らくは皆さんが

いよいよ相続税が増税される2015年まで1か月を切り、カウントダウンが始まりました。「相続対策」をうたったセミナーなども各地で多数開かれて盛況のようです。今回は、その中の「二世帯住宅」を取り上げたいと思います。 二世

本年もあと1カ月となってきました。あっという間に2014年は過ぎ去っていったという印象をうけています。 今年は、何といっても消費増税でした。TVでは、新年早々から、消費増税後の景気状況についての熱い議論が交わされてい

Q:当社では、会社の受付や社長室に絵画や掛け軸などを飾っております。従来は、減価償却せず、買った時の金額そのままで、貸借対照表にのっております。この取り扱いが来年から改正になるとのことですが、どのようになるのでしょうか?

来年の公的年金の給付に際し、公的年金の支給額の伸びを、物価上昇率よりも低く抑えるマクロ経済スライドが実施される見通しとなりました。 マクロス経済スライドの制度は、平成16年の法改正時に制定された制度です。日本の年金制

今回は生命保険料控除について簡単にご説明したいと思います。 1. 生命保険契約の契約年月日 「所得税の確定申告書」や年末調整前に勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に「新」又は「旧」と記載されている箇所が

前回は、相続税増税についての問題点を確認しました。今回は、引き続きその対策について3つの実例をもとにご紹介します。 事例1:税理士事務所における実例 税理士「先日、相続税の相談を受けたけど、保険を使っての対策として何か

脱税 vs 節税 今回は、コラム公認会計士による監査の視点はお休み。Coffee Breakとして、脱税と節税の違い、についてお話ししましょう。 よく「脱税と節税は紙一重」などと言われることがあります。しかし、公認会

「地方で一人暮らす母を扶養家族にできますか?」、「介護施設に入居した親を扶養家族にできますか?」、年末調整の時期に多いご相談の一つです。別居の親を子の扶養に入れられるか、扶養に入れることでいくら納税額が減じられるか、ま