※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

いよいよと言えば、ソチオリンピックが開幕しましたが、オリンピックに集中しすぎても確定申告を忘れないようにしてください。個人事業主であるアパート大家さんの確定申告の受付期間は、例年3/15ですが、今年は3/15が土曜日で

平成26年税制改正大綱に資産税関連のものは少ないのですが、不動産オーナーが注目すべきは「相続税の取得費加算の特例」。ご存知の通り、相続した土地を3年以内に売却した場合には、譲渡税の特例が受けられます。相続した全ての土地

「いくら稼いだら申告しないといけないのですか?」 副業やフリーで仕事を始めた方からよく聞かれる質問です。税務署に問い合わせれば済むことですが、なんとなく聞きにくいようですね。 副業の場合 会社員やパート、アルバイトの

来年の相続税の基礎控除額の減額に伴って、今年は相続税の話題が持ち切りとなるでしょう。特に三大都市圏内の路線価の高い地域で。そんな地域の中では、今までは相続税に縁がないと思っていた不動産は自宅だけで、金融資産が2000万

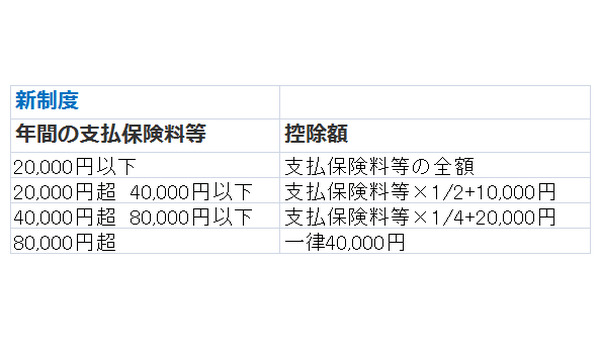

「年金」という言葉聞くとみなさんは、どんなイメージをしますか? 仕組みが複雑でよく分からない、ニュースでよく問題になっている、老後の生活資金、将来、本当にもらえか心配、など人それぞれによってさまざまなイメージを持ってい

コラムを初めて投稿するというのに、過激なタイトルになってしまった事をお詫びしたい。ここで、断っておくが初稿という事で高揚感もあり、タイトルを考える事に殆どのエネルギーを割いてしまったので、本文は余力でささっとながす事に

Q:わたしは数か所でアルバイトをしており毎年確定申告をしています。一方、夫はサラリーマンとして会社で年末調整をしています。子供は収入の多い夫の扶養家族にしていますが、私が払った国民年金や国民健康保険料も夫の所得控除にでき

今年4月から、遺族基礎年金制度の一部が改正されます。これまでは夫が亡くなった場合には手厚い遺族年金も、妻が亡くなった場合には機能していませんでした。それがいよいよ改正されるというのです。どのように改正されるのか? 今年も

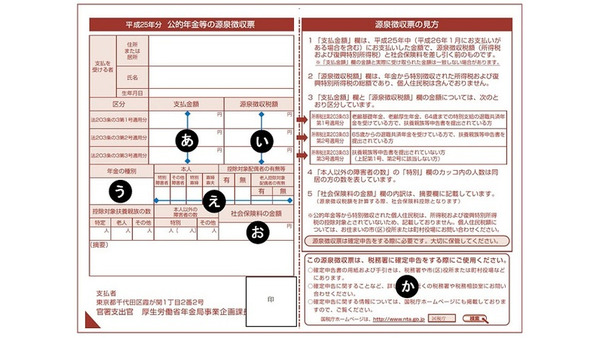

「年金受給者の確定申告不要制度」が創設され、平成23年分の所得税から、公的年金等の収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告を行う必要がなくなりました。 申告手続きの負担がなくなりこ

エンディングノートといえば、資産や連絡先、医療や介護の希望、葬儀や相続関係について記載するのが一般的です。もちろんいずれも大切なことなのですが、それらは仮に記載されていなくても、誰かが決めて何らかの処理をしてくれます。

皆さん、こんにちは。今回は「相続税の申告と納税」というテーマで述べたいと思います。前回は、「相続対策のプロセス」というテーマで述べましたが、その中で「納税資金対策が、特に重要ですよ!」と、強調したつもりですが、皆さん覚

あっという間に1月も最終週ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。先日、自宅でテレビのクイズ番組を見ていました。歴史の問題だったのですが、「ここまで出てるんだけどなぁ。」学生の頃に覚えたはずの歴史上の人物が、どうして

国民年金の加入要件は、日本国内に住所のある20歳以上~60歳未満の人が対象で、受給開始が65歳、受給資格期間が25年間(特例期間あり)など、強制加入の年金です。 10年間加入していれば年金がもらえる このうち、年金を

相続対策…と一言でいってもいろいろなことがあります。まずは相続が起きた時にいろいろとしなければならない手続等をあらかじめ調べておく、他にも7日以内の死亡届に火葬許可署や埋葬許可書、生命保険金の請求、年金受給者死亡届、世

前回投稿させていただいた記事は、「エンディングノート作成のすすめ」ということでした。ぜひ、気軽に書いていただきたい、という思いから投稿したのですが、「実際、どうしたらいいの?」と聞かれそうですね…。 前回も書いたので

昨年住宅を取得され新居で新年を気持ちよく迎えた方もいらっしゃると思います。今年の冬は一段と寒いですが、ご家族で過ごされていると心も温かくなるのではないでしょうか!? しかし、家計は寒くならないように申告を行うことによ

税金の還付を受けるための確定申告として医療費控除を受けるということは広く知られていますが、株式の配当金を確定申告して源泉税の還付を受けられるということは意外と知られていません。 簡単に言いますと、株式の配当金を総合課

ーー「ふるさと納税」が度々メディアで取り上げられていますが、どのような制度なのですか。 「ふるさと納税」というのは、2008年から導入された制度です。寄付金の一種ですが、都道府県や市町村などの各地方自治体に寄付をするこ

LCCも登場し、びっくりするほど安く海外旅行にもゆける機会も多くなった今日この頃ですが、日本以外の場所でひと稼ぎする方も、中にはいらっしゃることでしょう。 この、海外で得た収入って、日本以外で稼いだものだから申告しな

相続に関するお悩みの中でも、遺産分割に関する問題は多いかと思います。なかでも『遺留分』は、相続における永遠の課題のひとつといえるかもしれません。 遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます(

高齢世代の相続税対策、親世代の教育資金、一挙両得の制度 2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度である。 ※1500万円のうち、500万円までは塾等

先日、本屋さんで、某出版社の『よくわかる相続&不動産活用』という本を購入しました。この本の前に、今年の春ころでしょうか…某出版社の『よくわかる相続』という本を購入しました。この一年間で某出版社は、2冊の相続に関する本を

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が昭和28年4月2日以降生まれの男性の場合60歳でなくなったことで、今、年金事務所に老齢年金の請求に来られるのは9割が女性です。 この昭和28年生まれの年代の女性は学校を卒業して数

Q:弊社は東京に本店登記をして、事業を営んでいますが、今回、大阪で採用した社員の自宅を仮の営業所として、新たにマーケットを開拓しようとしています。この場合、この社員の自宅も事業所として法人住民税が課税されるのでしょうか?

お葬式にかかるお金は、本当はいくら準備しておけばよいのでしょう? 核家族化で親類や地域など異世代の交流が少なくなっている今、家族がいざという時どうしたらいいのかわからない、と不安に思っている方も多いようです。 葬儀費用

いよいよ、2014年がスタートしました。時間の経過とともに、日々の進歩がみられるべきですが、ここ数年、日本中がじっと耐えていたように感じます。昨年より、ようやく明るい話題が出てきました。動きが鈍っていました不動産におい

皆さん、こんにちは。今日は「相続対策のプロセス」というテーマで述べたいと思います。 まず相続発生後の手続きに関しては、下記の手順で行われます。 相続発生後の5つの手続き 1. 法定相続人の確定 これは戸籍つまり法律

サラリーマンの方は、毎年、1月になると会社から「源泉徴収票」が配布されます。いつも、なんとなく受け取って、なんとなく保管しているのではないでしょうか? 昔から思っていたのですが、どうして源泉徴収票は、あのサイズなんでし

日経新聞のモニター調査によると、遺産を継ぐ立場の約7割が相続財産に期待を寄せているという結果です。相続財産はあればありがたいと考えるだけではなく、「ないと苦しい、将来の資金プランに組み込んでいる」と考えている人も少なく

Q:個人で事業を営んでおりますが、毎月、妻に対して給与を支払おうと思っております。この給与を経費に算入するにはどのようにしたらいいのでしょうか? 青色申告者と白色申告者で違いはあるのでしょうか? 解説 事業を営むものと

ここ最近、人生の最後をどのように迎えるかを考えるための活動として「終活」がテレビ・新聞・雑誌等で取り上げられております。 亡くなった後のことを誰かに託すより、自分で葬儀のあり方を考えられるようになったことは、「自分ら

あけましておめでとうございます。2014年はどうでしたか? 1年というものは、本当に早いものですね。さて、新たに2014年も始まったところですし、気持ちも心機一転させ頑張っていきましょう。今年、一発目のコラムは前回の年

まず父の相続(一次相続)がありました。相続人は母と姉と私です。不動産は同居していた母と私で分けました。預金はすべて母です。姉にはハンコ代で話がまとまりました。姉に感謝です。問題は二次相続です。 お客さまに「相続は子に

みなさんは、「エンディングノート」という言葉を聞いたことがありますか? 私がエンディングノートと出会ったのは、本屋さん。税理士事務所で勤めている私は、「相続」に関しては切っても切れない関係…そのため本屋さんで見かけた

先日、私に「ねんきん定期便」が届きました。毎年の事ですが、今年はこの「ねんきん定期便」を利用してちょっと変わったことをしてみました。私が何をしたのかは後述しますが、その前にこの「ねんきん定期便」について確認しておきまし

日々、会計事務所にて相続の実務を行っています相続FPの橋本玄也です。最近、相続税増税にからみ、遺言書作成を勧める方がいます。確かに、相続税の計算上、遺言書がなく、遺産分割協議の話がまとまらないと、小規模宅地の税額軽減等