※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

個人事業主の方にとっては常に悩むと思われるテーマ。そう、法人化。巷では様々な情報が行き交い、法人にすべきかどうかを悩んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。確定申告の時期だからこそ、改めてこの問題を考え次期以降の計画に

Q:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 法人税率の引下げに伴い、法人実効税率が20%台になります。また、減価償却や繰越欠損 金の見直しが行わ

日頃、病院に通院している方にとってありがたいのが医療費控除制度。1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費をその年の所得から控除できる所得税法の特典です。 年間10万円(総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額

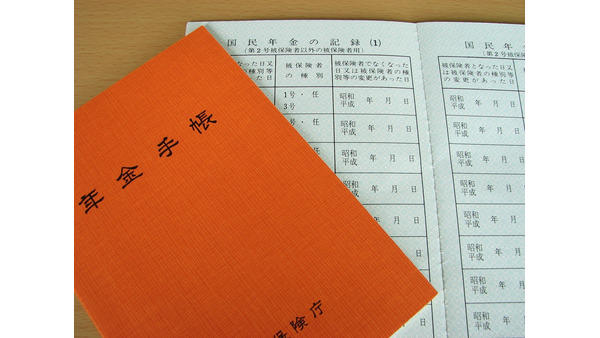

老齢年金は一定期間納付実績がなければ受給することができないことをご存知ですか? また、昔は年金は強制加入でなかったために国民年金保険料を納めていなかったり、過去に未納などにより受給できる年金額が満額(40年間保険料を納入

パート・アルバイト先で年末調整をしていない場合には確定申告をすることによって給与から天引きされていた源泉徴収税額がもどってきます。 年末調整をしているかどうかはどうやったらわかるの? 「給与所得者の扶養控除申告書」を会社

現在の相続税調査方法 故人の預金をすべて把握するのは、相続人でも(亡くなった故人の申告のため)、税務署でも無理です。そのため相続税申告に計上されている預金を基に7年ぐらい前から申告後の調査時点までの資金の動きを調べること

先日自宅の郵便ポストを開けたら、お墓の清掃とお墓参りの代行を行なう業者のチラシが入っており、そのチラシにはお墓の清掃を行なう、70代くらいの男性の姿が印刷されておりました。 おそらくその業者に、雇用されている方だと思うの

平成27年分の所得税の確定申告は平成28年2月16日~3月15日です。給与所得者のほとんどは会社で年末調整を行い納税額が確定するため、確定申告の必要はありません。 ほとんどの会社が行う年末調整では、生命保険や地震保険など

住宅ローン控除で税金の還付を受ける場合、1年目は税務署に確定申告書を提出しなければなりません。 サラリーマンにとってはあまり縁のない確定申告、今回は住宅ローン控除を受けるために確定申告をする場合のいくつかの留意点について

中年フリーターの問題については、以前にマネーの達人の中で、「フリーターは400円、正社員は5,000円」で老後の備えを始めようという記事を書きました。 この記事の中で指摘しましたように、フリーターなどの非正規社員は正社員

Q:将来の相続税対策の一環として、子や孫に贈与をしたいと思っていますが、住宅や教育資金などいろいろな贈与制度があって、よくわかりません。本年に利用できる制度はどのようなものがありますか 解説 現在、年間110万円までの贈

今年も残りわずかとなってきました。年末になりますとご実家に帰省したり、家族の皆さんが集まったりすることが増える時期でもあります。この機会に、ご実家の相続について話し合ってみるのはいかがでしょうか。 年末に「相続」とは何か

会社などで働いている方は、厚生年金保険に加入していると思いますが、会社を退職したり、自営業者の方は国民年金保険料を支払っていると思います。 せっかくなら、そこに「ちょっとだけプラスして」付加保険料を納め、将来もらえる年金

確定拠出年金制度の導入企業数は2万社を超え、企業型確定拠出年金の加入者数も530万人を超えました。(2015年10月末 厚生労働省年金局発表) 導入企業の増加に伴い、中途退職された方から、退職後の確定拠出年金について「ど

働く女性が増えており、現在専業主婦をされている方の中にも、これから仕事を始めようかと考えている方も多いのではないでしょうか。 よく、「103万の壁」だとか「130万の壁」といった言葉を聞きますが、「結局いくら稼げば得なの

ついにわが家にもマイナンバーの通知カードが、簡易書留で送られてきました。 やはり私の一番の関心はマイナンバーを使うことにより、公的年金の手続きなどが、どのように変わるかになります。 しかし公的年金の手続きなどに使う基礎年

「妻の個人年金も私の保険料控除にできるんですよね。」 「母の生命保険も実際は私が払っているので私の保険料控除にできますよね。」 年末調整のこの時期、よく聞かれるご質問です。お考えの通り、生命保険料控除は保険契約者ではなく

私は年金事務所で老齢年金請求の対応をしていますが、お客様の年金加入履歴に問題があることがわかり、その場で手続が完了しないことが時々あります。そういうケースの多くが国民年金3号被保険者に関するものです。 3号被保険者とは2

日本年金機構の「ねんきんネット」のサービスをご存知でしょうか。インターネット上でご自身の「年金記録」などを確認することができます。また、「ねんきんネット」では、年金見込額の試算などもできるようになっており、便利になってき

先日Yahoo!ニュースを読んでいたら、厚生労働省が雇用保険を65歳以上の方にも適用する案を、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会に、提示したと記載されておりました。 これは安倍総理が掲げる、「1億総活躍社会」を実

ふるさと納税は、1月1日~12月31日までの期間が対象になっています。ふるさと納税自体は1年間いつでもできるものの、所得税・住民税を軽減するためにはこの期間を意識しなければなりません。 平成27年分のふるさと納税は平成2

前回のコラムでは相続税がかかる人はどのような人なのかについて触れましたが、今回はもう少し踏み込んで、相続税の計算方法を説明します。 相続税は、ひとことで言うと亡くなった人の財産にかかる税金です。実際の計算方法は少し複雑で

Q:弊社は病院を営んでいますが、今回、製薬会社から広告宣伝用として待合室に置くテレビをもらいました。こうした広告宣伝用資産については取得価額と償却期間に特例があると聞 きましたが、これはどういうことでしょうか? 解説 広

今年も残るところ、あと1か月となり、今週は、男性でもコートを着用する方を散見されるようになりました。 さて、その今年、「相続」においては、「増税」となり、皆様もとても関心を持たれたようで、相談会や、直接の問合せ等で対応し

日本は、国民皆年金制度によりいずれかの公的年金に加入しなければなりません。しかし、収入が少なく、年金の保険料を納めていては生活がままならない方もいらっしゃいます。そこで、国民年金の保険料の免除制度というものがあります。

まだ50歳なのに、「国民年金保険料を払い終えて、ホッとしたわ」と、勝手に『国民年金卒業宣言』をする人がいました。 「だって、25年間払ったんだから、それで義務は果たしたわけでしょ?」 自信あふれる笑顔に、気の弱い私は解釈

日本の総人口は2048年には1億人を割ると見られています。また、総人口に対する65歳以上の高齢人口の割合を示す「高齢化率」を見ると、50年後(2060年)には2.5人に1人が65歳以上になると言われていて、急激な高齢化社

年末調整の季節になりました。サラリーマンの方は、勤務先に年末調整の資料を提出している時期かと思います。生命保険料控除のように、年末調整によって所得控除されるものがいくつかありますが、その中でも還付金の額が大きい住宅ローン

国民年金や厚生年金(退職共済も含む)などの公的年金の受給開始時期は、現在、54歳の男性および49歳の女性から65歳以降になります。 つまり、昭和36年4月2日生まれ以降の男性(女性の場合は5年遅れ)からは60歳から65歳

公務員の配偶者控除が見直しの対象になっていますね。 主婦や働く女性の方々の中での関心事の一つが「130万円の壁」です。少子高齢化が進む中、老後資金のよりどころは公的年金なのですが、自分自身の少しの工夫次第で将来受け取れる

最終更新日時:2019年7月16日 年金は、法律改正が幾度も繰り返され複雑な制度になっています。 ほとんどの方が受給できる「老齢厚生年金」の中でも、一定の方が受給できる65歳前に支給される「老齢厚生年金」にスポットを当て

最近、クラウドソーシングを利用して副業をしている人も増えています。クラウドソーシング研究所の調査によると、副業としてクラウドソーシングを利用している人は593万人にものぼるそうです。 しかし、副業する上で気になるのが税金

今年の10月1日から「マイナンバー」の通知が始まると言われて、約50日が経ちますが、私や友人たちの手元には未だ届いていません。連日のニュースでも報道されていますが、各地の地方自治体などで不測の事態(トラブル)も多く発生し

Q:今年も年末調整の時期となりましたが、本年の年末調整について、昨年と比べて改正されている点はありますか? また、翌年以降に注意すべき点としては、どういった項目がありますか? 解説 今年の改正点は住宅借入金等の特別控除の

我家のケース 我が家の場合、先祖から引き継いだ土地がありました。といっても調整区域の農地がほとんどです。調整区域は建築制限があり土地活用や売却が困難な土地です。預金を調べたら納税資金を支払うだけの、ぎりぎりといった状態で

今年も残りわずかです。会社員の方は年末調整に必要な提出書類の準備はお済みでしょうか? 自営業の方は1年の収支がだいたい出てくる時期ですね。そこで、今からでも遅くない、2015年のうちにできる節税対策を4つお伝えします。