※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。 それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります

確定申告の時期が近づいてきました。慣れている方でも年に一度のイベント、忘れていることあって億劫さを感じる方も多いことでしょう。といって、税理士にお願いすると報酬がかかります。 実は、不動産所得の確定申告って意外と簡単なの

数年前からサラリーマンでもマンション・アパートなどの不動産を所有し不動産収入を副業的に行う方も多くなってきたかと思います。 大規模に行う方だと、郊外の中古マンションを一棟買いしてリフォームした上で賃借するといった大胆な方

Q:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、消費税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 解説 消費税率の改正にともない、軽減税率の範囲、請求書の記載方法などが設けられました。ただし、具体的な取扱

先日、年始休暇で帰省していた高校時代の先輩から相談を受けました。 昨年の12月に定年退職をして退職金(2000万円)を貰ったけれど、何かいい活用法を相続も含めてアドバイスをして欲しいとの事です。条件は、手軽さと安全で換金

確定申告は所得税の納付額や還付額を確定させるために行います。 ですが確定するのは所得税だけではありません。住民税や行政から受けるサービスの費用など、様々な金額が確定申告によって決まります。 確定申告によって金額が確定する

近年、ブログなどのWEB上のツールを利用したビジネスが脚光を浴びています。 イケダハヤト氏など、ブログを使った広告収入やコンテンツ販売などで生計を立てる、プロブロガーと呼ばれる人たちも存在します。 今回はブロガーとして活

年金に関する今年一番の話題は、なんといっても社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用拡大だと思うのです。 すでにご存知の方も多く、いまさら説明する必要もないかと思いますが、平成28年10月から次のような要件をすべて満たす

1. 確定申告って何? 確定申告とは、納付すべき所得税額を確定する申告手続のことです。個人や法人が課税期間(個人は1月1日から12月31日、法人は定款に定められた営業年度)の所得を計算した申告書を税務署へ提出します。 個

![相続発生後、「3・4・10か月」までに行わないと損する重要手続き[相続税のキホン] 画像](/imgs/p/_HTkEULaQ3fRwJ6dokSY3LfTiN6M3dzb2tnY/8651.jpg)

前回のコラムで基本的な相続税の計算をお伝えしましたので、今回は相続発生後に行う手続きについて説明しようと思います。 申告・納税が必要無い人にもかかわる手続きもありますので全体の流れは押さえておくことをお勧めします。 相続

![[確定申告]副業で不動産経営している人は知っておきたい「事業的規模」 画像](/imgs/p/_HTkEULaQ3fRwJ6dokSY3LfTiN6M3dzb2tnY/8604.jpg)

土地や建物を賃貸して得た利益は不動産所得として、確定申告の対象となります。それは副業で不動産経営をしている方にとっても同じことです。 副業での不動産経営の場合、事業的規模という考え方が非常に重要になってきます。 今回は副

1月も下旬になり、昨年の所得税確定申告のシーズンが近づいてきた。申告書の提出期間は2月16日~3月15日であるが、自営業者はもちろんのこと高額所得の会社員の方々はそろそろ申告書作成の準備に取り掛かる時期であろう。 一般の

平成28年度税制改正大綱にて見直しが議論され、平成29年度改正へ先送りとなった配偶者控除は、昭和36年度税制改正に創設された創設から約50年が経過しました。 配偶者控除が女性の就業調整を促す結果となり、女性の労働力の活用

明らかに高齢者を対象とした選挙対策としか思えない低年金者給付金の3万円は、ばらまいたところで景気対策になるかどうかも疑問です。 また、一回限りでは対象者にとっては焼け石に水でしょう。継続して支援をすることが決まったとして

現在、年金と雇用保険で2種類、調整されるものがあります。 (1) 「老齢厚生年金と失業保険」が調整 (2) 「老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付」が調整 今回はその中でも、「老齢厚生年金と失業保険」との調整を取り上げたいと

個人で事業を行っている方は、事務所経費削減のためにご自宅を事務所として使っている人もたくさんいると思います。 そんなとき発生するのが、家事関連費の問題。借家であれば家賃、その他にも水道光熱費などいろいろな日常経費が発生し

確定申告で最もポピュラーな医療費控除ですが、「何が対象になるか」、「いくら税金が返ってくるか」など誤解されていることが多いように感じます。 医療費控除に関する誤解を、独断と偏見でランキングしました。 皆さんもこんな誤解を

FX取引を行っていて利益が生じた場合、原則として確定申告が必要になります。株式と違い、特定口座というものはなく源泉徴収の制度もないからです。 今回は確定申告をする上で必要となるFX取引に関する基本的な税金の知識、及びFX

みなさんは生命保険に加入するときに自分の遺族年金がいくらもらえるのかを知ってから死亡保障額を計算していますか? 計算が難しそうでわからないし、保険屋さんに任せっぱなし……なんてことないですか? 実は、めちゃくちゃ簡単に遺

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります。

もうすぐ確定申告の時期がやってきますね。下記にいくつかのポイントを記しておきます。 確定申告の一問一答7つ Q:パソコンでできる? 最近は確定申告もパソコンさえあれば出来る時代です。国税庁のe-taxを利用すれば良いので

終活の目的は……人生の終わりを考える事を通じて今の自分を見つめ直し今後をより自分らしく生きる活動の事。 効果としては……これからやりたい事を計画出来る。残された家族を助ける事が出来る。そして、お互いにハッピーとなる。 「

先日前に同じ会社で働いていた知人から、久しぶりに電話がかかってきました。 どうやら昨年の11月頃に会社を退職し、そのまま再就職せずに新年を迎えてしまったので、お勤めしていた会社で平成27年の給与所得について、年末調整を受

確定申告の時期を控え、昨年の収入が思いのほか良かった方はもっと節税対策すればよかった……なんて思う方もたくさんいらっしゃると思います。 そんな方に今回は仕方ないとしても、来年の確定申告に向けて寄付金控除をご紹介したいと思

質問:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか? 回答・解説 空家にしていた家屋の流通を進めるための控除の特例、3世代が同居できるようにするための家屋の改

会社員でもこんな場合は確定申告が必要 会社員は、会社が代わって納税する源泉徴収制度があるので、確定申告をする必要はない。そして、年末に調整して税金が還付されるわけだ(年末調整)。 ただし、会社員でも、以下の場合は確定申告

老齢厚生年金を受給している一定の要件を満たした人に、「加給年金」とう上乗せされて支給される年金があります。ひとことで言えば「家族手当」というイメージですが、もらえるには条件があります。 「加給年金」の加算条件 加給年金は

確定申告の時期が近づいてきました。先日、確定申告の相談会に参加しましたが、その中で所得税の還付についての質問が多かったです。今回は会社員が還付申告を受けられるポイントについてお話ししたいと思います。 1. 年の途中で会社

これから起業をしようとする人はまず何をしたらいいのでしょう。 「ビジネスプラン」の作成でしょうか。それとも税務署に対する手続きでしょうか。 各種創業支援機関が指摘する「ビジネスプラン」は、実はこれから起業しようとする人に

事業経営や不動産経営を行う白色申告者には、「記帳義務」と「帳簿書類の保存義務」があります。青色申告者に比べて、簡易な方法での記帳が認められており、書類の一部については保存期間が短い場合があります。 青色申告者しか受けるこ

スマートフォンの普及でますます便利になったインターネットサービス。最近では、筆者のお客様でもスマフォを駆使してネット転売でお小遣いかせぎなんて方もいました。 もちろん収入があれば確定申告が必要となります。でも、この収入っ

先日新聞を読んでいたら日銀の黒田総裁が、労働組合の中央組織である連合が主催する新年交歓会に出席し、「労働者側に強い追い風が吹いている」と、労働組合に賃上げの要求を促すような挨拶を行なったというニュースが、掲載されておりま

最近、私の周りでも「遺産分割(相続)で揉めている、もしくは揉めていた」という話を頻繁にお聞きするようになりました。司法統計にも顕著に表れているようにその手の揉め事は非常に増えておりますので、皆様もお聞きする機会が増えたの

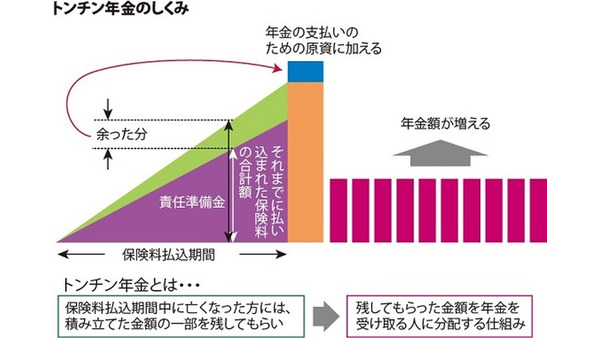

公的年金と私的年金 厚生年金保険などの公的年金では、原則、自分が受け取る年金は、他人の支払った保険料で賄われています。 一方、個人年金保険などの私的年金では、自分が受け取る年金は、過去に自分で支払った保険料で賄われます。

高齢の親が亡くなり相続した空き家、すでに自宅はあるし、特に使う予定もないので不動産会社に相談した所、売却を進められてそのまま売却、というのはよくあるケースである。 国土交通省の≪世帯にかかる土地基本統計≫によれば相続をし

家族を扶養に入れる要件 意外と知られていませんが、個人事業主でも家族の扶養に入ることができる場合があります。 例えば夫が自営業で妻が公務員である場合などは、夫が妻の扶養に入れる場合もあります。税金の計算上、個人事業主が家