※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

皆様、こんにちは。税理士の髙原誠です。前回、相続対策の基本をお話ししました。相続対策には1.遺産分割対策、2.納税資金対策、3.節税対策の3つの柱があり、この順番で相続対策案を検討すべきなのでしたね。今回はそれをふま

今年4月にスタートした「教育資金の一括贈与」が好調です。(社)信託協会のまとめでは、9月末の時点で教育資金信託の契約数が40,162件、信託財産の設定額が2,607億円と安定して増えています。 この制度、孫などの教育

結婚をするのであれば、相手はなるべく好条件が望ましい。運命的な出会いをし大恋愛の末に結婚をしても、生活を共にした途端にかつての恋心は雲散霧消。相手によっては、「生きる」ための「やりくり」に神経をすり減らす毎日がやってき

Q:私が住んでいるマンションの管理組合では、今まで、法人税の課税対象外という理解で、実際に申告をして納税をしたことはありません。しかし、昨今こうした管理組合も場合によっては、課税されるケースが増えているそうですが、これは

厚生年金、共済年金、基礎年金を問わず、また年金額の多少にかかわらず、公的年金受給者の年金額は、物価スライド特例に伴う上乗せ支給分2.5%の是正(正常化=引下げ)の第1弾として平成25年12月受給分から1%分引き下げられ

個人の尊厳が優先された最高裁の判決 H25年9月4日、最高裁は、婚外子の増加や離婚の増加などによる家族観の多様化を重視し、非嫡出子の相続差別を定めた民法の規定を違憲と判断した。婚外子(非嫡出子)の尊厳がやっと認められた

遺産分割とは 相続人が複数存在する場合に、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合って、遺産の分け方を決める必要があります。この遺産の分配を“遺産分割”といいます。 まず、相続人を確定して、相続財産を確定します。そ

10月1日に安倍首相が来年4月からの消費税を8%に引き上げることを正式に表明しました。消費増税の名目は、安定した社会保障費の確保が目的です。その本丸である年金改革をまとめました。 (1)年金受給資格期間を25年から10

前回のコラムで、年齢差が開いている夫婦の場合は加給年金の受給期間が長くなり、年齢差が開いていない場合は受給期間が短くなってしまうことがお分かりいただいたと思いますが、大半が年齢差のない夫婦がほとんどだと思います。

Q:去年以前に売却して損失が発生した上場株式について、今まで特に確定申告をしていませんでしたが、昨年来の株価の上昇に伴い、今年はかなりの譲渡益が発生しています。そこで、昨年以前に発生した譲渡損失でも今から確定申告をすれば

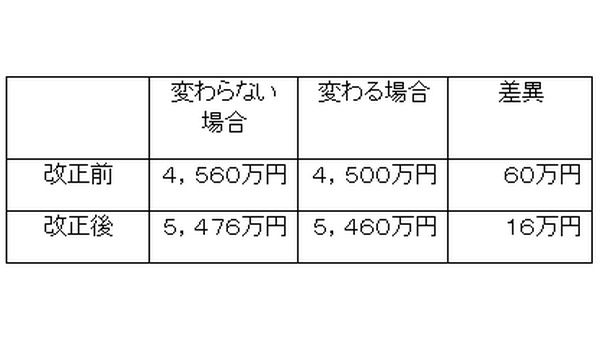

1.相続税の基礎控除の縮小、最高税率の引き上げ 2013年度の税制改正で15年1月以降の相続税から相続税の基礎控除を縮小し、最高税率を引き上げることが決まった。 ※基礎控除:2014年中は、5000万円+1000万円

年取ってもどうせ年金もらえないんだったら意味無いと思い、数年前から夫婦とも国民年金保険料を全く払っていない。親の代からおつきあいがあり信頼している保険の担当者さんに薦められた個人年金に入っている。別にいいよね?

申込書類の受付スタート(10月1日)が迫ってきた「NISA」ですが、私は、老後資金準備目的のためなら、「NISA」よりも「3段階の節税効果が得られる制度」の利用を優先したほうがいいと考えております。 「3段階の節

来年4月より消費税率が5%から8%に引上げられることが決まりました。来年4月とは言え、住宅については契約の時期によっては4月以前の購入であっても8%が適用される場合もあります。人生最大の買物とも言える住宅購入において

10月分の年金から支給額が下がることをご存じでしょうか。ただ、10月分として支給されるのは12月に入ってからとなります。 現在、支給されている公的年金は「完全自動物価スライド制」という仕組みで支払われております。

東日本大震災の被害の大きさを目の当たりにして持家の方は地震リスクをよりリアルに感じていらっしゃる方も多いと思います。「でも、保険料が高いから地震保険には入らないよ。」という方が多いのではないでしょうか。 保険料の

聞いて得するお金の知識シリーズ 「若い人の金融資産形成のポイント」 現役世代でも最大の関心は老後不安で公的年金制度の将来への不信感があります、この問題について実態を理解して今から対策をする必要があります。年金制度

前回は、生命保険の必要保障額の算定方法についてご紹介しました。基本は、(必要となるお金)-(入ってくるお金) でしたね。ここ(入ってくるお金)に遺族年金がありましたが、その年金額の計算方法(平成25年9月現在)につい

国民年金制度は、全国民が加入対象の制度で、国民の老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行う制度です。特に65歳から給付が始まる老齢基礎年金については多くの人の老齢期の生活資金の基礎となります。 長寿国の日本では老後

皆さまはご家族やご親戚と「相続」について話すことはありますか? 話し合わなくてはと思っていても、なかなか切り出しにくい話題ではないでしょうか。では、そもそも「相続に対する備え」とは何でしょうか? 近頃は雑誌やイン

タイトルからして少しおかしいと思う人が多々いるかもしれませんが、プレイボーイ!プレイガール!の人におすすめの公的年金制度が本当にあるのです!その名は、「加給年金」という制度です。この年金制度はどういったものなのか簡単

厚生科学審議会の部会で示された2010年の平均寿命と健康寿命との差は、 男性 約9年(健康寿命70・42歳/平均寿命79・55歳) 女性 約13年(健康寿命73・62歳/平均寿命86・30歳) とされております

相続税の試算の依頼を受けているのですが、現行と平成27年1月以降の改正分を2つのパターンで試算することになりました。従来から使っていた相続税ソフトは申告計算までできるのですが、融通が利かなくてパターン分けをすると大変

このところ改正相続税のセミナーを受ける機会も多いのですが、そこでもよく触れられる不思議な点を2つ。1つは法そのものへの疑問、もう1つは相続税対策への疑問です。 1.非居住無制限納税義務者について 既に施行されてい

3組に1組の夫婦が離婚する時代です。特に熟年離婚を呼ばれる30年、40年と連れ添った夫婦が離婚するとなると問題山積で当事者はあっぷあっぷ。長年の蓄積を清算するのは大変な作業ですが、どうしたら良いのでしょうか?今回は「

相続の放棄とは、読んで字のごとく相続権を放棄するということです。しかし、この相続の放棄を正確に理解していなければ、取り返しがつかない事態になりかねません。 以前、顧問先さんのファイルに覚書(合意書)を発見し、その

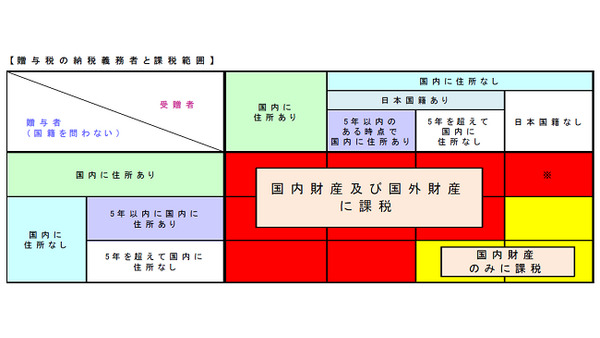

Q:今までは海外に住んでいる外国人に海外にある財産を贈与しても、贈与税がかからなかったと思いますが、今年の4 月1 日から日本で贈与税が課税されると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?また、課税された場合、海外に

近年、日本人の平均寿命が更に高く成ってきています。2011年の厚労省の統計によると、女性は86.84歳で、男性が81.39歳だそうです。我が国(日本)は、まさに高齢化社会を超えて高齢社会を迎えたと言えます。あと10年

まず、生命保険を活用した相続対策は、主に「遺産分割」対策・「納税資金」対策・「財産評価引下げ」対策とあり、なにも「相続税」対策だけではない。各対策について少し見ていきましょう。 「遺産分割」対策 生命保険なら受取

今、エンディングノートが静かなブームになっています。遺言書と異なり、煩わしい書き方の規定がなく、パソコンでもOKという手軽さもあるでしょう。また「家族には迷惑を掛けたくない」という責任感もブームの大きな要因です。

今や、公的年金制度や多くの企業年金が崩壊の危機に瀕しているのは、周知の事実です。このままでは、果たして、いつから?いくら?受け取れるのか不安でしょうがありません。 そこで、にわかに脚光を浴びているのが「自分年金」

今後、税と社会保障の負担が増え続けるでしょう。消費税の増税が、まじかに迫ってきています。2014年4月から8%、2015年10月から10%。厚生年金の保険料についても、2017年まで毎年0.354%づつ上昇します(2

高齢期のトラブルを避けるために、「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。 (1)「財産管理等の委任契約」とは ・寝たきりや判断能力が低下したときに、

Q: 41 歳主婦です。母から息子(14 歳)への教育資金として1,000 万円を信託銀行に預け入れ、「教育資金非課税申告書」を銀行経由で税務署へ提出しました。具体的にはどのような支出が非課税の対象となりますか?教科書の

最近はいろいろな証券会社、銀行から平成26年から始まるNISA(少額投資非課税制度)の口座開設のダイレクトメールを受け取ることが多いと思います。最大500万円とか、最長10年間とかの非課税枠ができると聞くとすぐに口座

先日の香港セミナーは少人数での開催でしたので、参加者の方と日本の公的年金制度の現状について、色々な意見交換をすることができました。 専門家の話では、「今の現役世代は自分が支払った国民年金もしくは厚生年金保険料の総