※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

企業年金は、「会社が規約(ルール)を定め、従業員の退職後の老後資金に充てることを目的として積み立てられる年金制度」のことで、退職金と並んで老後のセカンドライフ設計に欠かせないものと言ってよいことでしょう。 ところが、企業

確定拠出年金を60歳以降に受け取る時には「一時金で受取るか」「年金(分割)形式で受取るか」により税金の計算方法が異なります。 一時金で受け取る方が課税される税金が少なくなるパターンが多いです。 確定拠出年金以外に退職金が

先日、とある相続セミナーで 「相続税対策で、贈与するなら相続人でない孫に贈与するのが1番です。 なぜなら、相続人へ贈与をする場合、亡くなる3年以内の贈与分は相続財産に持ち戻しになるけれど、相続でな人い孫であれば、直前(3

贈与税は生前贈与した際に発生する税金で、相続税は亡くなった際に発生する税金です。 基礎控除額や申告時期など制度の違いは意外と多いため、この機会に双方の税金の仕組みと節税する際のポイントをご確認ください。 贈与税と相続税の

多額の債務を抱えた方から相続する場合、相続で生活苦にならないようにするため、財産の範囲でのみ債務を相続する「限定承認」が活用できます。 例えば財産1,000万円に対して債務が2,000万円を超えそうな場合でも、限定承認な

一般の会社員の方でも、在宅勤務するケースが増えています。 リモートワークをするためには、自宅にインターネット環境やパソコンなど、仕事で必要となる機器を整えなければなりません。 設備費は大きな出費ですし、自己負担するケース

60歳以降も働くことを検討している方は多いのではないでしょうか。 在職中の年金受給者は「在職老齢年金」を意識しながら働くべきでしょう。 「在職老齢年金」は「老齢厚生年金」と「収入」の合計額が一定額を超える場合に受け取れる

2019年6月にふるさと納税が見直され、「返礼品は地場産品かつ寄付額の3割以下」と定められました。 過熱しすぎた状況への対応は理解できるのですが、残念な気持ちは否めません。 そこで調べてみると、ふるさと納税のポータルサイ

人生100年時代が到来し、長生きを前提にライフプランを立てることが重要です。 しかし社会保険制度などの給付金について、よく知らなかったり勘違いをしていて、損をしてしまうケースが多く見受けられます。 今回は「年金と雇用保険

公的年金の保険料を納付した期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などを合算した期間が、原則10年に達している場合には、65歳になると国民年金から、「老齢基礎年金」が支給されます。 この支給要件を満たしたうえで、厚

家計相談を受ける際によく聞かれるのが 「学生時代に年金の保険料を払っているかわからない」 というものです。 学生時代に年金を払っていないとどうなるのでしょうか。 また、これからどうしたらよいのかを解説していきます。 学生

国税庁HP年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)よりダウンロードできる年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに関して、(1)で概要を説明しました。 【関連記事】:令和2年10月に国税庁がリリースした電子

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減って副業を始めた人も多いことでしょう。 なかには副業収入だけで本業に匹敵するほど稼いでいる会社員もいるようです。 副業である程度の金額を稼ぐと、気になるのが確定申告で

令和2年の年末調整では、「基礎控除申告書」の新設により多くの方に所得見積作業が必要となったり、また年収850万円超で介護・子育て世帯にあたる場合は「所得金額調整控除申告書」を記載しないと増税になったりするなど、手続きが煩

自身の財産を誰にどう遺すかを決定するための最も優れた方法は遺言です。 一定の法定相続人に遺留分の請求権はあるものの、誰に相続させるのかも贈与するのかも遺言者が好きに決められるからです。 生前に財産を特定の親族に贈与する方

お住まいの地域の役所から「市民税・県民税の申告について」という書類を受け取った方がいらっしゃるかもしれません。 突然にこのような書類が届いてどうすべきか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 実は「市民税

年金の受給開始年齢が近づき、家族と相談しながら年金を繰下げるか検討されている方もいると思います。 その際注意したいのが、「在職老齢年金」によって支給調整される場合です。 「支給調整されている方が老齢厚生年金を繰下げる」場

前編では「在職定時改定」の仕組みと年金がどのくらい増額されるかについて見てきました。 【関連記事】:【年金法改正】新たに作られた「在職定時改定」により老齢厚生年金が増える仕組み(前編) 増額される金額の目安 後編では前編

【読者の質問】 記事を興味深く拝見しました。現在、私は60歳で再任用で教諭をしています。 長生きしないであろうと思って年金の「繰上げ受給」をしようと考えています。 2022年4月以降に給料と年金をダブルでもらおうと思って

確定申告書を作成できる会計ソフトはたくさんありますが、所得内容によっては無料の確定申告ツールでも作成可能です。 一方で、毎年申告する人や個人事業主の方は、有料の確定申告ツールを使用した方が申告事務はラクになります。 本記

今回は投資用不動産の出口戦略、すなわち投資用不動産の売却に関するお話です。 「出口戦略」とは所有している不動産の売却も含め、今後どうするのかを決めることを意味します。 以前から、不動産投資はインカムゲイン目的であるという

公的年金に関する法律が大きく改正されたことで「65歳以降も自身の生活スタイルにあわせながら就業して収入を得つつ年金を受給する」という仕組みが実現に向かっています。 日本人の健康寿命が男女とも70歳を超え、今後は今まで以上

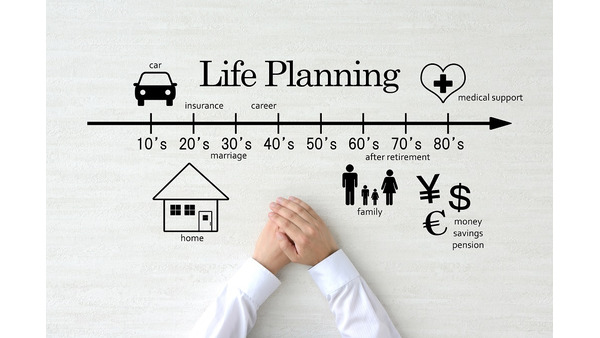

ライフプランニングを希望される方の多くは、「将来的に家計がどうなるのか?」が知りたくて依頼します。 ライフステージの変化(結婚、出産、離婚、住宅購入、転職等)で「先がどうなるのかご不安」なタイミングで相談します。 そうい

自営業者等の国民年金加入者は、20歳から60歳になるまで40年間の全期間保険料を納めた場合に年額で78万1,700円、月額で約6万5,000円を老齢基礎年金として受け取れます(令和2年度)。 総務省「家計調査」によると、

会社で所得税の年末調整をすると、確定申告せずに税金が戻ってきます。 反対に年末調整をしなかったり、適用する所得控除に漏れがあると、税金を多く納め過ぎた状態のままになります。 令和2年分の所得税から変更・新設された所得控除

学校卒業後にある企業で働いていた期間があり、年金記録に反映されているか疑念を抱いて調べたところ、反映されていないことが分かりました。 その場合には、年金額も増えることから当然申し出をすべきでしょう。 しかし、場合によって

年末調整のうち令和2年から新設・変更された「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」について、変更点の概要を下記関連記事で説明しました。 【関連記事】:【年末調整】合計所得見積がカギとなる「基礎控除申告書」「配偶者控除等

終活の必要性がうたわれるようになり、今では遺言や後見、信託という言葉もかなり市民権を得てきました。 ところが意外と忘れやすいのが「死後事務委任」です。 その内容や方法について説明します。 死後事務委任が必要な人 死後事務

競馬で大儲けすれば確定申告は必要ですし、110万円を超える贈与を受ければ贈与税の申告・納税をしなければなりません。 納税は国民の義務である一方、 「申告しなくてもバレないのでは」 と、頭の中で悪魔がささやく人もいるかもし

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を法改正の中に「確定拠出年金の加入可能年齢の見直し」が設けられています。 「企業型確定拠出年金」は、厚生年金被保険者のうち65歳未満から70歳未満へと移行 「個人型確定拠出年金

65歳以上または定額部分支給開始年齢に達した厚生年金の被保険者が厚生年金を受給している場合、生計を維持している65歳未満の配偶者がいれば加給年金が厚生年金に加算されます。 しかし、対象の配偶者が65歳になった場合には、打

家族信託を利用すると、受託者(信託財産を管理する人)は継続的に報酬をもらえます。 この機能を活用して、生前贈与の代わりに家族信託の制度を利用する人もいますが、この方法は得策といえるのでしょうか。 家族信託の受託者への報酬

日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入する公的年金に、国民年金があります。 国民年金の給付の種類の1つに、保険料を納めた方が原則65歳になった時から受給できる老齢基礎年金と呼ばれる給付があります。 老齢基

2020年も残すところわずかとなり、例年通り年末調整の時期が近づいてきました。 所得税や住民税といった個人に対する税金計算を行うための年末調整は、税理士からすると「年の瀬の風物詩」のような存在ですが、年末近くになると 「

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で、年金収入やその他の所得が一定基準額以下の方が年金に上乗せして受給できる制度として、年金生活者支援給付金があります。 年金生活者支援給付金は、国民年金受給者で収入が少ない

令和2年(2020年)は所得税が大きく変更される年として年初から税制改正の話が各メディアで取り上げられてきましたが、この税制改正の影響が及ぶ年末調整の時期がいよいよやってきました。 扶養控除等申告書や保険料控除等申告書は