※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

2014年4月の消費税8%増税においては、その後の消費が大きく落ち込みました。 この反省にたってか、2019年10月の10%増税に向けた対策はやりすぎと思えるぐらいの案も政府側から出てきました。 その1つに、所得税や住民

消費税の軽減税率は、生活必需品を消費する際の負担感を和らげるものとして、消費税10%増税時から導入される予定です。 しかし国税庁がイートインなどの事例でQ&Aを発表しても、8%と10%の線引きがわかりにくいという声がかな

遺産分割において配偶者は、不動産を所有権でなく「居住権」のみを取得できるように 居住用不動産は、所有権+「配偶者の居住権」に分解できることになりました。 居住権の内建物の相続税評価は、耐用年数と配偶者の平均余命にて算出す

銀行では、様々な金融商品を取り扱っています。投資信託・外貨預金・債券・保険商品…。銀行は、ここ20年であらゆる投資商品を扱うようになりました。 投資商品で切っても切り離すことが出来ないのが税金です。 今回は、投資商品にお

年末年始で親戚一同が集まる機会もあるかと思います。 こういうタイミングは、これまで後回しになっていた親族間の手続きを解決するのにも良い機会です。 最近、仕事でよくこの問題に遭遇するので、問題点と解決策をお伝えしたいと思い

株式売買の税金について 株式を売買して譲渡益が出た場合、利益に対して20.315%の税金を納税する必要があります。 税金は銘柄ごとの売買で計算されるわけではなく、1年間のトータルの売買で計算されます。 株式の配当に関して

生命保険保険料の「払い損」 例えば、自分が死亡すると配偶者に死亡保険金が支払われる、保険料が掛け捨て型の生命保険に、子供が社会人になるまでの、期間限定で加入したとします。 この場合、子供が社会人になるまで無事だった場合、

住宅ローン控除の適用誤りが見つかった 国税庁が2018年12月にホームページで発表した所によりますと、会計検査院の指摘により、住宅ローン控除の適用誤りが見つかったとのことです。 適用誤りの詳細は以下で解説しますが、これに

投資信託を銀行で購入 銀行で初めて投資信託を購入したという人は、非常に多いと思います。 購入した投資信託がめでたく利益が出た時、うれしい気持ちが大きいでが、気になるのが税金の支払です。 今回は、投資信託の税金の仕組みと、

1年が終わります 年末に近づいてきましたが1年の区切りというのは大事なことです。 1年間の貯蓄額の推移、投資を始めた結果の投資資産の確認や、放ってしまっていたものの片付けなどいろいろあります。 お金の話題ではありませんが

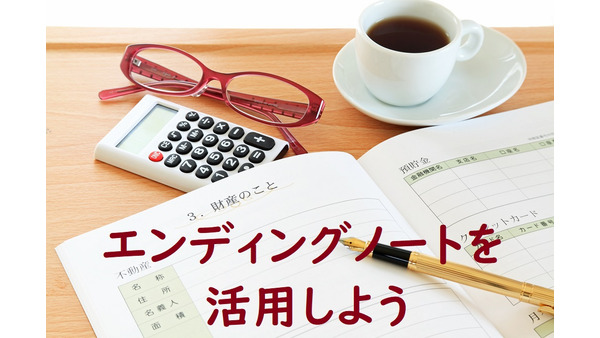

相続対策をする前に準備しておくべき5つのこと 相続について遺言の作成などの対策をしておくことは非常に大切ですが、いきなり相続対策はできません。 そのために実行しておくことや、対策をする前にしておいた方がよいことを紹介しま

境界確定していない土地を持っている場合、土地家屋調査士から 「隣地の依頼を受けたので境界確定で立ち会ってください」 と連絡があれば、あなたはどう対応しますか? 通常は、関係者が立ち会いの場で話し合いをして決めるのが普通だ

遺産分割の難しさ 相続人が多い場合はグループ分けをする 遺産分割の相談を故人の相続人Aさんからいただきました。 Aさんの話では故人の所有していたアパート1棟を他の相続人たちとどう分けるかといった相談内容でした。 主張も、

働くと年金が減るって本当?? 定年退職後も働く予定の方が増えているせいか、60歳以降に働くと年金額が減るという話に、関心を持つ方が多いようです。 確かに「在職老齢年金」の仕組みにより、年金額が減る場合があるのですが、誤解

12月に入り、ふるさと納税もいよいよ最終駆け込みの時期となりましたね。 寄付限度額にまだ余裕のある方はもちろん、あと少ししかないという方も、限度額を余さず申し込んで、2018年のふるさと納税をお得に締めくくりましょう。

銀行と付き合っていくうえで、誰もが避けて通れないのが相続です。 「死亡すると、預金はどうなるの?」 「死んだ人のローンはどうやって返していくの?」 「相続手続きはどうやるの?」 こうした相続の疑問について、銀行員生活30

生命保険と葬式代の関係 「生命保険でお葬式代を準備しておきませんか?」 保険の販売員とお付き合いのある方は1度はそうやって生命保険を案内された事があるかもしれません。 「なぜ保険でお葬式代を準備するのかはよくわからない」

日本では来年から消費税が10%に引き上げられ、軽減税率に対する関心も高まっています。 すでに軽減税率を取り入れいているイギリスでは、軽減税率についてどのような意見を持っているのでしょうか。 今回は私の友人にイギリスの軽減

今年の残すところあとわずかとなりました。 年賀状や大掃除とともに気になるのが「ふるさと納税」です。 豪華な返礼品もさることながら、今年発生した所得の節税ができるのは12月31日までです。 慌てるからこそミスも発生しやすい

友人から突然の相談 「友人から相談されて、どうしていいかわからない、困った」と、電話があり相談されました。 友人の母親から電話があり、 「私たち、貯金があと200万円しかないの。お金の援助をして欲しい」 お金を無心された

「遺言」というと、人によってさまざまなイメージがあるようです。 ドラマで出てくるような、資産家のおじいちゃんが亡くなった後に引き出しから「遺言」が出てきた! というシーンを想像する方も多いのではないでしょうか。 しかし、

2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられる見込みです。 支出が増えて生活費に直接関係するので、消費者すべてが気になる問題です。 しかしながら、話題の消費増税の影響を全く受けないものもあります。 消費税が非

配偶者を税法上の扶養対象にしたい場合、配偶者の給与年収が103万円以下であっても、2018年からは書類が増え面倒になりました。 2017年以前は「扶養控除等申告書」の記載で済みましたが、「配偶者控除等申告書」なる段階的な

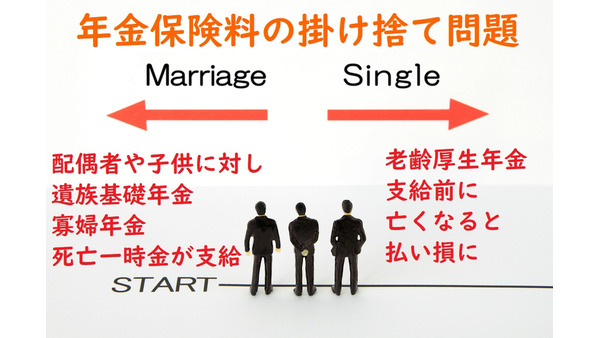

厚生年金制度の成立 厚生年金制度の成立は、1942年(昭和17年)です。 戦前の制度成立と聞いて、「ビックリ!」という人も少なくないでしょう。 注目すべきは、そのタイミングです。 日本は戦時下で、国家総動員法という法律が

2015年以降の相続に対する課税は、2014年までと比較すると格段に大きくなりました。 この税制改正は、 ・ どの程度税額が大きくなったのか ・ 自分あるいは親の相続には税金がかかるのか をきちんと知っている人は意外と少

65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」について、前回は「長期加入者の特例」が受けられた人の事例を紹介しました。 【関連記事】:「長期間、厚生年金に加入し続けると、いいことがある」 高卒・中卒で就職後、ずっと会社員

アパートローンの2つの目的 アパートローンの融資審査では動機、 何のためにアパートを建てるのか? という目的が重要な要素です。 目的は以下の2つ 1. 収益目的→ 不動産投資 2. 相続目的→ 相続対策、不動産の有効活用

2013年度の税制改革で導入された「教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置」ですが、来年(2019年)3月末日をもって一旦終了します。 新年度から、新制度に切り替わるとも言われていますが、現行の制度については、ご存じでし

2回目のマクロ経済スライドが発動 11月末の日経新聞電子版で、「2018年は、通年で消費者物価が1%を超えるアップとなる見込みとなり、結果、2回目のマクロ経済スライドが発動される可能性が高まった」という報道がありました。

今回は、企業の社長や人事・総務担当役員など、企業が社員に提供する諸々の条件を考える立場にある人に特に読んで貰いたい。 もちろん、社員の立場から彼らに向かって、「我が社も是非やりましょうよ!」と言ってくれる読者も大いに歓迎

公的年金は、男女不平等です。 ありがちの「男性優位」ではなく、「女性優位」という意味での男女不平等です。 ホントは、女性こそが年金について詳しく知っておけば、トクするケースが多いのです。 女性しかもらえない年金 まず、女

働きたいけど、扶養が心配 年末のこの時期、パートで働く女性から働き方についてご相談を受ける機会が増えます。 「就業調整で職場に迷惑をかけるのが心苦しい」 「子どもの手が離れたのでもっと働きたい」 そんな思いを持ちながらも

消費税の軽減税率制度とは 2019年10月に消費税引き上げが行われます。 2度延期されましたが、3度目の正直で実施され、軽減税率制度が導入される見込みです。 私たちの暮らしに必要な飲食料品や新聞などの消費税率が据え置かれ

会社員(正社員、パートやアルバイトなど)の方に対して、勤務先から支払われる給与からは、仮の金額の所得税が天引きされております。 また勤務先は年内最後の給与を支払うタイミングで、この天引きされた仮の所得税の合計額と、次のよ

年末調整って何? 会社は、毎月の給与の支払時、扶養人数等で計算された源泉徴収税額表によって所得税と復興特別所得税を給与から差し引いていますが(給与明細に所得税額あり)、差し引いた税額の1年間の合計額は、従業員の年間給与に

恋愛の価値観 近年では恋愛の価値観も多様化し、あえて入籍という形を取らない事実婚や、同棲によりパートナーとの生活を営むカップルも増えてきました。 入籍をしていないぶん気楽でいられる一方、トラブルが起こった時には不当な被害