※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「ふるさと納税」で損をする 「ふるさと納税でカニをもらった~」 なんて会話が、ママさんの間でもよく聞かれるようになりました。 いざ、「わが家もふるさと納税しよう!」と思い立ちますが、ちょっと待って! よくよく調べないとふ

この夏、40年ぶりに民法(相続)の改正がありました。 相続に関わってきた元銀行員としてはかなり大きな変更だと思っています。 今回は民法改正(相続)に焦点を当てていきたいと思います。 今回の改正の主なポイントは3点あります

2018年、今年は自然災害が頻発しています。 何か「お手伝いを」と思っても、自分の暮らしを考えるとなかなか踏み出せないこともあると思います。 そんなときおすすめなのが、ご存知「ふるさと納税」です。 ふるさと納税は、納税す

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(いわゆる改正相続法)が成立し、同年7月13日に公布されました。 今回はそのなかでも大きな目玉となった「配偶者居住権」についてお話したいと思います。 ※ 法務

Q:「遺産の中に借金がある場合などに、相続の放棄をすることができると聞きましたが、その手続きに期限はあるのでしょうか? また、相続の放棄を検討する場合に、そのメリット・デ メリットはどのようなものでしょうか?」 解説 遺

サラリーマンとして、知っておくと得をする税金知識などがもっとあるのではないか…給与から徴収される税や社会保険料が額面の2割あることも珍しくなく、こういう発想も理解できます。 投資で失敗し損失を出した場合、その分税金が安く

お得な税制度について気づいている? 会社員の場合、会社が源泉徴収してくれるので、税金について無関心になりがちです。 忘れずに手続きするだけで、税負担が軽くなることもあります。 ここでは、2つの所得控除をご紹介します。 ・

退職代行サービス 先日ニュースサイトを見ていたら、退職に関する勤務先の会社とのやり取りを、すべて任せられる「退職代行サービス」が、注目を集めているという記事が掲載されておりました。 このサービスを提供するのは「センシエス

少子化対策の一環として、次世代育成支援のために 国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料の免除制度 が平成31年4月より始まります。 ここでいう産前・産後休業期間とは 健康保険・厚生年金保険の保険料は、労働基準法で

なかなか収入が上がらない現在の日本では、親世帯と同居する人が増えています。 我が家の場合は、姑に「アンタとは気が合わないから嫌」と断られたので実現しませんでしたが、「ぜひ同居させてほしい」とお願いしていた時期もありました

iDeCo(個人型確定拠出年金)に興味を持つ人が増えつつあります。 特に、2017年1月からのiDeCoの加入対象が大幅に拡大されたため、検討する人が増えているようです。 ≪画像元:iDeCo公式サイト≫ 現役世代の「ほ

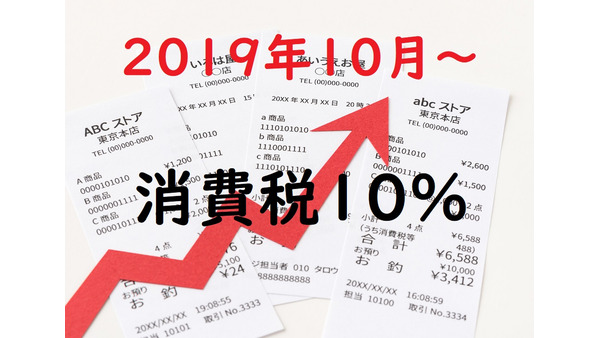

2019年10月、いよいよ消費税が現在の8%から10%に引き上げられる見通しとなりました。 「今でも生活がキツイというのに、冗談でしょ!」と怒りを爆発させる国民が多いそうですが、私も憂鬱です。 育ち盛りの子どもにかかる費

遺言で財産を取得した場合相続税なのか贈与税なのか? 遺言で財産を取得することを「遺贈」と言います。 贈与税なら、3,000万円―110万円(贈与税の基礎控除)=2,890万円 これに贈与税の速算表にて 2,890万円 ×

多くの人が活用するようになったふるさと納税。 「返礼品が楽しみ」と言いつつも、やはり最大の目玉は「節税」です。 ただ、それでも 「その節税を期待して、ふるさと納税をしたはずなのに、今年の6月からなぜか住民税が上がってしま

最近は世代を問わずに再婚をされる方が増えたという印象があります。 厚生労働省の人口動態統計「婚姻に関する統計」(平成28年度)では「離婚後5年以内に再婚をした男性の割合は、どの世代でも25%を超えている」という結果が出て

ふるさと納税は、納税とはいいますが、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことをいいます。 応援する地域を決定する理由は、例えば被災した地域や、自分の故郷、好きなベースボールチームがある場所など、理由はなん

病院での長期間の入院や高額の治療の際に、医療費の自己負担額を軽減する「高額療養費制度」が活用することができます。 しかし利用の際には注意しなければならない点がいくつかあります。 ポイントをしっかり押さえて上手に制度を活用

「子育てが一段落した」、「自分の力を試したくなった」など、さまざまな理由で起業する女性が増えています。 女性に割と多いのが、カフェや小売、美容業といったいわゆる「接客業」ではないでしょうか。 起業の際、「慣れないから白色

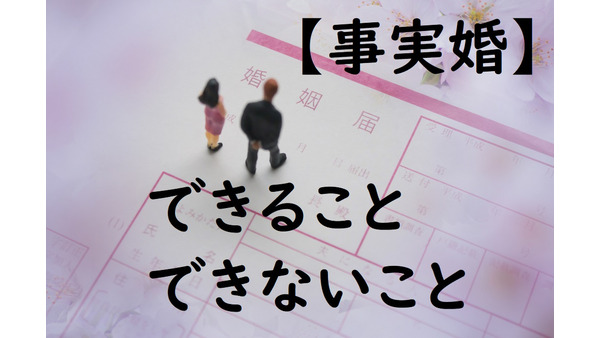

先日、作家・ブロガーの、はあちゅうさんと、AV男優のしみけんさん、が事実婚の発表をしましたね。 「戸籍の入っていない内縁妻」って世間では良く聞きませんか? 昭和の昔、某大物女性歌手が「紙切れ1枚」と称していた「結婚」です

「青色申告はぜひやっておいたほうがいい」こんな言葉を目にするかと思います。 ただ、ケースによっては青色申告が負担になることも。 「誰にとっても」、「必ず」青色申告がよいわけではありません。 むしろ、「白色申告」で済ませて

みなさんは高額療養費制度についてご存じですか? 高額療養費制度は医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、1か月で上限額を超えた場合にその超えた金額が払い戻しされる制度です。 重い病気で長

ふるさと納税も下半期に入り、次は何を申込みしようか考える方も少なくないのではないでしょうか。 猛暑日が続く中、夏にぴったりのものを選ぶ方が多いかと思いますが、今こそ「秋の味覚の先行予約」をするのにピッタリの時期なんです。

平成30年7月の西日本豪雨により広範囲で甚大な被害が出ており、インフラの復旧に1か月以上かかるケースも出ております。 遅ればせながら、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。 さて住宅などの資産を失った被災者の方が

ふるさと納税の人気が高まるとともに、自治体の返礼品競争も激化しましたよね。 そこで、国は「返礼品の寄付金額の3割以下」にするよう、各自治体へ通達しました。 これをきっかけに返礼品の競争は少し収まりつつあるのですが、中には

保険適用医療費の過剰な負担を押さえるための高額療養費制度。ありがたい制度ですが、少子高齢化やそれに伴う国民医療費増大により、医療保険財政は苦しくなる一方です。 そのような中で高額療養費制度も改正され、一定所得以上の高齢者

離れて暮らす両親 親が年齢を重ねてくると、何かあった時のために扶養に入れておこうかと考える人もいます。 しかし、親を扶養に入れた場合にどのようなメリットとデメリットがあるかわからない人も多いでしょう。 また、介護が必要に

会社勤めをしている妊婦さんは、産休前は大忙しですね。 仕事の引継ぎ、妊婦健診、保活…。 そんな忙しい中でも確認しておいてほしい、お金のポイントがあります。 それは住民税。 産休、育休中は収入がガクッと減りますので、想定外

年金とは、法律であり保険です。 再度、確認しておきます。 年金は、国営の強制的な貯金制度の払戻金でもなければ、国民全員参加型のファンドからの受取配当金でもありません。 このように言っても、なかなか信じてもらえません。 実

個人の所得や財産移転に関わる国税の税率ですが、課税所得・課税価格が大きくなるほど税率が大きくなる超過累進税率です。 一定の金融所得や不動産譲渡に関しては分離課税の例外もありますが、仮想通貨投資家にとってはこの超過累進税率

父親から突然の贈与 同級生曰く、 「同居している俺らに110万円贈与したい、なんて殊勝なことを父親が言うので、びっくりしたのだけれど、どうも父親は〇〇信託銀行の相続税対策セミナーで聞いてきたらしい」 「で、もらったの?」

国税庁が先日、年内にも仮想通貨の確定申告をより行いやすくするための環境整備を進める方針であることを明らかにしました。 仮想通貨投資家の中には、今年2~3月の確定申告で大変な思いをした方が少なくありません。 次の確定申告は

保険を活用した相続対策について 保険を活用した相続対策は、昔からいろいろな方法がありました。 若いうちに生命保険に入っておいて、レバレッジを効かせて保険金を作る方法、保険金の受取を年金受け取り(分割)にして、財産の評価額

原則65歳となった年金受給開始年齢が、またさらに引き上げられるかもしれない… 一部週刊誌やネット記事がこの話で年金不信を煽っていますが、その年齢はよく見ると2つ浮かび上がってきます。 「75歳」と「68歳」…片方は誤解な

相続が発生した時の分配 いざ、相続が発生した際には、相続人間でどの資産をどう配分、承継していくかという議論は回避する事が出来ません。 資産というお金に関する取り分を、関係の近い親族間で取り決めるという、あまり居心地のよい

歴年課税を活用した贈与は、従来から用いられる最もポピュラーな相続対策です。 その理由は、贈与税の暦年課税には、もらう人一人あたり110万円の基礎控除があるため、110万円以下の贈与には贈与税がかからず、申告の必要もありま

年金は法律です 公的年金は破綻しません。 公的年金は年金受給者に対して、偶数月の15日または、その直前の平日に支給されます。 直近の2018年6月にも支払いは滞りなく行われましたし、次の8月にも行われます。 これから先も